黃小姐送的《柳媚花嬌》影碟,也是她譯的字幕,看得我如痴如醉。風流靈巧的字幕,與靈動的漫舞,放肆的青春,真是天生一對的絕配。

「每天歡笑歌唱,直至鳥倦月明,每夜相擁入睡,時間就是愛情」......「說到她的玉手、她的明眸,我可以無止無休」愛情本來就應該這樣,難得其中男男女女、年老年少,都一樣率真,把愛情看得至高,而且都放任愛遊雲。麥桑斯無心服役,只管畫畫,幻想鏡花水月入夢來;兩姊妹的媽媽則在自己的小咖啡室裡慨嘆:「我被困死在這金魚缸裡。我本應屬於太平洋岸的大自然,聽聽音樂,讀讀詩歌」──好笑,也諷刺的是,就在她這樣輕喟之後,傳來公公的聲音:「伊芳,沒膠水了。」苦澀,卻也動人。生命正是如此,我們誰不是被困於枯燥乏味的辦公室,每天面對沒靈性沒創意的作業?重要的是心中有夢,兩足踏地上,心野漂遠洋,會得偷偷尋找縫隙享受燦爛陽光。

不過有些人是沒有夢的,我總不明白為甚麼每次跟某人談話,都是死氣沉沉,不是說累,就是說這裡病,那裡痛──而他又總不會想辦法讓自己過得好一點,大概其實甚安於現狀。而在這樣的悶蛋眼中,我這人是「不面對現實」。

他永遠不會知道,我為甚麼愛,為甚麼朦朧朧,為甚麼日夜尋夢。他一生不能如我般快樂,卻要指控我的世界不真實,覺得我其實一點不快樂。真是自以為是得要命。

丹露與她的命定情人差點要在咖啡店碰面,卻又錯過了。四周空蕩蕩,靜悄悄,沒人察覺一個美麗的時刻還未來得及出現就已殞滅。還以為他們真的不會再遇上了,就像人生充滿不可解的無奈。不過戲是這樣的夢幻,街上偶然碰上的兩人可以廝守,分別十年各自念念不忘的一對也終能重逢,又怎能虧待了我們的丹露?

呀呀,我也跟她們一樣,雙子星座下凡的。

謝謝黃小姐,在我的心靈栽下美妙的種子。

Saturday, December 24, 2005

直至鳥倦月明

Sunday, December 18, 2005

paradise

新工上任兩星期,很不習慣之餘,還有些膽戰心驚。想以前的生活想得要命,每天上班的路,大家的談笑,午飯後無所事事的閑逛,那沉悶冷清的西灣河,忽然變得可愛起來。心靈也與好友脫節不少,與電影脫節不少,腦子被好多雜務擠得實實的,女皇叫我寫的東西改了又改,還是不好......難得有事可以令我開懷。

前夜跟女皇及好友到舊同事(我們的愛瑪仕)家蟹宴、火窩,才拾回一點久違的生氣。但是聽著他們說起平日的瑣事,我不明不白的,不得不承認是真的離他們遠了,換了以前,我怎會不曾參與其中。

就像離生命遠了一樣。我現在過的日子,淡而無味。

女皇和 sam 爸爸送我去搭小巴,我不願離去,又反送他們去通宵巴士站,其實我還想跟著一起上車。

之前嚷著要買相架,女皇說「嫌我煩」,把她一個 A4 大的白木框相架送我。因為尺寸太太,貼上我們在合和頂樓拍的合照後,她在空白處畫上了畫上了一個超現實的香港(還為自己的下半身畫上一條娜娜的迷你裙好索),跟她平日古靈精怪又痴痴地線的想頭同出一轍。

凝住眼淚才敢細看。

***

昨日,黃小姐約我和大小姐,還有 j ,到中大大學賓館下午茶, sam 爸爸也來了。我和大小姐跟在他們後面嘰嘰呱呱,大小姐說,真像跟著爸爸媽媽去喝茶。跟他們在一起,談著熟悉的話題,看著他們的執著與熱誠,才覺得自己尚在人間。

黃小姐有一番話讓我特別震動,她說,你說甚麼也應該到外國過一段日子,不一定是讀書,玩玩也可以,但不是去旅行那種玩樂,而是去看,去生活。去玩當然開心,但生活下來就是另一回事,你會看到很多玩的時候看不到的東西,然後你會明白世上其實沒有 paradise ,因此更愛現實的生活。

那實在是太美的一番話了。

跟他們相聚,一切要趕的要煩惱的都忘得一乾而淨,恍惚又回到了以前。

從別後,憶相逢,幾回魂夢與君同,今宵剩把銀釭照,猶恐相逢是夢中。

上次黃小姐在電郵裡說從女皇手中接過我的聖誕卡,我訝然,怎麼連黃小姐都知道「女皇」了?差點「屈」了 sam 爸爸。原來--黃小姐說:「是我自己看你的 blog 看到的呀......」了不得!還要那樣不經意的提起,真是又興奮又難為情......謝謝黃小姐。

夜裡回舊公司等女皇下班,跟毛同事一起離去時,竟遇著飯局後回來的 sam 爸爸,少不免又再一聚。

對不起,害你晚回家了。

Wednesday, November 30, 2005

夢之浮橋

(圖:讓莫奈著迷的小橋)

(圖:讓莫奈著迷的小橋)

一個人去京都玩了五天--晚去早返,還有半天在大阪,實際只有兩天半在京都。時日雖短,卻是夢幻之旅,我愛我踏出的每一步。在京都一點流落異鄉的感覺都沒有,比回家更親切;回到香港,很不慣很不慣。我覺得,我是屬於京都的。

京都人生活節奏慢,馬路上大車會安靜地讓單車,絕少響喇叭,我在嵐山租了單車,笨手笨腳的,竟然也沒有招罵,有時會差點撞到人,他們也毫不介意,還跟我點頭微笑,我連鎖單車都不懂,唯有問人,接著不停不停迷路,又問了不下十數人,沒有一個不是笑容可掬地給我指點,有些還給我畫地圖。

在龍安寺漫步時,走在前面的兩個日本女人忽然驚歎:「きれいね!」,我這才發現路上正有落葉飄下,真的很美,日本人就是會品味生活中很細碎很細碎的美,我聽了,很感動。

甫下機,就被女皇召了出去跟 sam 吃飯。我拿出給 sam 太太買的手信。

女皇:「咩黎架?」

我:「hand cream 。」(京都白面女人牌)

女皇(拿起小紙袋):「開黎睇下囉?」

我:「下?」

女皇(作勢要拆):「而家開囉。」

我(恍然大悟):「唔係俾你架喎!」

女皇(爆):「下?唔係比我架?」

她理所當然地覺得我拿出來的就是她的,哈! 我在茶碗給她買了一條小貓項鍊,自己也買了一樣的。

我在茶碗給她買了一條小貓項鍊,自己也買了一樣的。

筵席散後,sam 和太太乘巴士回家,我們四個小輩在街上浪蕩。其他兩(個閑)人分別在炮台山和北角告別,最後剩下我們,走到天后,她帶我去吃糖水,然後陪我等巴士。

忙著準備能力試,京都遊記稍後再補。

Tuesday, November 08, 2005

抱屈

銳同事在放李香蘭唱片,柔腸百轉,春情蕩漾。

毛同事:「好王家衛。」

聽著甚是刺耳,忍不住叫嚷:「甚麼好王家衛,是好『那個年代』,好李香蘭。」

明明是貨真價實三、四十年代的時代曲,不過因為王家衛曾將一首「花樣的年華」(京劇崑曲越劇粵劇暫都先不算在裡頭了)古老當時興炒得熱鬧了,從此一切旗袍、時代曲、六十年代(甚至更早)的印像,反過來成為了「王家衛」的 iconography 。明明是王家衛利用了它們,又扭曲了它們--雖然效果不一定負面,但沒人真的在意它們的獨特性,都只記得,是王家衛的標記。

再說,李香蘭風流,周璇小巧,本來就很不同,我還真聯想不到王家衛上去。一個堆砌拼貼、充滿想像色彩的影像空間,成了某些人心中的真像,果然模疑要比真的還真。這些人通常又一知半解,把看起來聽起來稍有點類似的,都歸到一類去。

前幾天又有看完《最好的時光》的人對我說:「很王家衛。」我的天,最多可說是「很六十年代」,怎麼又「很王家衛」了?侯孝賢是那樣的自然,貼近生活,又怎能跟做作、架空(無貶意)的王家衛相提並論。

不過--

王菲踱步喃喃唸著日文單語,偷戀小日本,小家碧玉氣質猶勝尤敏,叫我們愛尤敏愛電懋的人,也禁不住為這個假貨著迷。能將一首土土的時代曲,甚至一個時代把玩得這般巧,王家衛之外也莫能有誰了。

Wednesday, November 02, 2005

戀父、幻想、自虐、預言自我實現:再談《一個陌生女人的來信》

第一次看徐靜蕾的《一個陌生女人的來信》,是看DVD,看到淡漠不足,影片對女人心事的觸覺,幾近空洞。情慾的壓抑,期待的落空,漫長的蹉跎,一切不易觸及的女人深處,都刻畫得比較薄弱。

正式在大銀幕重看,終於撥開雲霧,摸出真像。徐靜蕾關心的大概不是女人內心有多私密迂迴,而是她的個人幻想。影片是一個以她為中心的舞台,讓她投射最放肆最毫無遮掩的戀父情結。一場樂在其中的自虐幻想,最後還要來個預言自我實現( self fulfilling prophecy ),自虐到底,快樂無邊。

一個年紀比自己大上一截的男人,滿屋的藏書,間中花俏的說兩句英文──莫理姜文身型日益臃腫,偏偏一個背影已是少女憧憬的對像。姜文與女人的頭兩回相遇,都面目模糊,多以背影示人,是一個不由你質疑不由你挑剔,只容你跟隨、依附、仰望的「父」的形像。

徐靜蕾的幻想由是肆意上場,這個壯闊的男人會在她迷亂時拉她一把,會讓她在自己的打字機上亂按,會幫她圍上圍巾。還有,那樣不可企及的令她眷戀,又會散發收、放的曖昧,叫她能猛地從背後貼過去,擁著他。

幻想並不停留在甜美中,反而一步一步陷入自虐。男人身旁有女人團團轉,不夠;回來了不再找自己,不夠;記不起自己,都不夠;她還要懷著孩子離去,悄悄生下來,好栽下能滿足其後預言自我實現的種子,徹徹底底的自虐。這樣的經歷,還要通過書寫重訪一次,作為壯麗的自我完成。

媽讓她送餃子不去送,落得看著男人在院子跟媽調笑;看著他進進出出,偏要退到底不去找他,不正是為了享受失望的快感?懷著兒子悄然遠去,不正是為了讓將來的重逢再加一陣陰霾?

至此,無須懷疑女人所做的一切根本就為了不被記起,再為了回去見證不被記起。因此,在最後一次相遇,姜文終於輪廓分明,出現正面特寫,因為女人此時要面對自己的幻想,實現那不被記起的期望。不知道原著如何安排,但據荷里活版,女人與男人第三次相遇,一發現男人已將前事盡忘,馬上黯然別去,沒有繾綣。在徐靜蕾的戲裡,第三次的相遇卻是一種儀式,她明知男人記不起自己,抱著這種預知去與他春風一度,好讓自己承受的更深刻,更狠,也好讓他再一次忘記。翌晨,男人一邊進早餐,一邊侃侃談論著 déjà vu ,那就是儀式化的時刻,也是她求仁得仁的時刻:她的反應頗堪玩味,表情幽幽,不會是傷心失望──早已預知的何來失望,卻是終於看到期待成真的一種銷魂( ecstasy )狀態。

荷里活版的同名電影將故事包裝得浪慢陰鬱,對男女主角的刻畫比重分明,徐靜蕾的版本卻明顯有較強的女性/導演自覺。姑不論你同意與否(尤其,如果你也是女人),這是清清楚楚的女人自覺。有人要說,一個英文單字就把我迷倒?笑話!──可別笑得太快,她要的不是那單字,她要的是迷倒,沒頭沒腦的為一個人迷倒。而且,他越不經意,她越迷。

戲裡,戲外,都是徐靜蕾的舞台,男人是她的主要道具──不是玩物,是道具,讓她實現自己的幻想,管它是迎合男人還是自虐,連眼淚都是她為自己編派。這其實是女性角度的《一樹梨花壓海棠》,還有,中國化了的。

戲中女人在女孩時代內向單純,面對喜歡的人只敢遠觀,連仰望都不敢;長成少女開始橫衝直撞,初嚐愛情滋味以為那就是天堂,被離棄後還在男人門前徘徊依戀;到經歷風塵,世故了,說來就來,然後在幻滅中含著淚走得那樣灑脫--其實並不灑脫,只是有一種明知無望的痛快,這個蛻變的過程,捕捉得十分細緻,至少比血肉模糊的《長恨歌》超了幾班。

唯一不足的是兩場舞會,首先那舞廳就不夠氣派,小兒子靠著的樑柱陳舊骯髒,污漬一大塊。致命的是徐靜蕾完全不懂拿捏舞會氣氛,無論是分鏡、構圖、焦點,都浮華不足,渙散有餘。

宣傳都集中在徐靜蕾身上,其實演小女孩的林園也不差。不用對白,不用表情,就一張臉,已很有戲,再添兩句話,更是點睛,那偏執很惹人愛。

自虐的電影,老讓人看得如坐針氈,徐靜蕾卻沒有讓自虐沉淪為自憐自傷,她的沉著與清醒,一如那素淨白玫瑰,昇華為一種安靜、剛毅的美。

餘話:徐靜蕾坐在馬桶上蹺著腿抽煙的鏡頭,會不會是受了《神女》的啟發?要是,這一著還魂,也不算差,起碼換個角度,像古人融化詩句,影子是綽然,卻也不著痕跡。

舊文:《一個陌生女人的來信》

Monday, October 17, 2005

《一個陌生女人的來信》

'I have sometimes thought that a woman's nature is like a great house full of rooms: there is the hall, through which everyone passes in going in and out; the drawing room, where one receives formal visits; the sitting room, where the members of the family come and go as they list; but beyond that, far beyond, are other rooms, the handles of whose doors are never turned; no one knows the way to them, no one knows whither they lead; and in the innermost room, the holy of holies, the soul sits alone and waits for a footstep that never comes.'

- Edith Wharton

《一個陌生女人的來信》,都是因為昨夜看了「沈浮、水華」節目附帶的預告,那徐靜蕾一下子從後擁著姜文的鏡頭,「挑起我條筋」,今天巴巴找來影碟看了。

情感上滿喜歡,因為題材、情節、主題都正合我意。不過電影的立場,有點尷尬。是女人拍的戲,女人的視點,說的也是女人心事,偏偏並未著力刻劃女人綿密心思,呈現的倒更像是男人眼中的女人:腦裡沒有別的也不需有別的,因為他們看不了別的也不會去看,就這一個男人。甘心依附,要走,就揮一揮衣袖,那麼簡單,那麼輕易,那麼理所當然。情慾的壓抑,期待的落空,漫長的蹉跎,一切不易觸及的女人深處,都刻劃得比較薄弱。(Sam 提出,這是徐靜蕾的算計,商業的考慮。)

影像上的細膩是有,甚至很花心思,但對女人的刻劃,或對愛情的刻劃,都落在獨白,影像上總覺欠了點甚麼。

「因為這世界上沒有甚麼東西可以比得上一個孩子,暗中懷有的不為人察覺的愛情,因為這種愛情不抱希望,低聲下氣,曲意逢迎,熱情奔放。這和成年女人的那種欲火炙烈,不知不覺中貪求無厭的愛情有所不同。」

比方徐靜蕾在信裡的這番話,便純粹在文字上打動觀眾,未能以影像配合,這固然也是改編作品的一大難題。史高西斯改編 Edith Wharton 的 The Age of Innocence ,卻是既借助了原著大量旁白,又能與豐富的電影語言渾然交融,這裡不贅。(巧合地, The Age of Innocence 的拍攝,有受荷里活版 Letter from an Unknown Woman 影響。)

姜文的角色,也同樣單薄,說是浪蕩子嗎?應該不止於此。有真嗎?未必沒有。團團轉,沒有底。徐靜蕾對姜文的傾心也因而一樣虛浮──為了甚麼?他的書,他的聲音,他的氣度,他的不在乎……?不夠,不夠。太實在,對一個人著迷到這種程度,應該更有一種謎離──是謎離,而非不明不白,未必說得分明,但一定翻翻滾滾,又要沉澱沉澱,即使化身最純淨的白花,也叫人看得心熱。電影正是欠缺了這種張力:

「朋友算甚麼,自尊算甚麼,下一次我還會這樣。」其實話說到這裡,已經夠了。再下去,成了蛇足:「你的聲音有一種神秘的力量,讓我無法抗拒......」不過是通俗言情小說話語下的女人痴情,而已。女人的痴由此被鎖定,沒有散逸滲透的餘地,再不會沉積、昇華、繞嬝。開首所引 Edith Wharton 的一段話,說的似乎要比徐靜蕾的萬呎菲林深沉。

當然,戲中女人在女孩時代內向單純,面對喜歡的人只敢遠觀,連仰望都不敢;長成少女開始橫衝直撞,初嚐愛情滋味以為那就是天堂,被離棄後還在男人門前徘徊依戀;到經歷風塵,世故了,說來就來,然後在幻滅中含著淚走得那樣灑脫--其實並不灑脫,只是有一種明知無望的痛快,這個蛻變的過程,卻捕捉得細緻,至少比血肉模糊的《長恨歌》超了幾班。

這樣的愛,沉著,義無反顧,我絕對相信存在。不過對這部戲的眷戀,應該更多出於自行想象的補足。慶幸的是,我最期待的一場戲,沒有讓我失望(雖然那肚兜有點突兀)。

宣傳都把注意力集中在徐靜蕾身上,我說,演小女孩的林園,也不差。不用對白,不用表情,就一張臉,已很有戲,再添兩句話,更是點睛,那偏執很惹人愛。

閑話:徐靜蕾坐在馬桶上蹺著腿抽煙的鏡頭,會不會是受了阮玲玉的啟發?要是,這一著還魂,也不算差,起碼換個角度,像古人融化詩句,影子是綽然,卻也不著痕跡。

Friday, October 14, 2005

花樣的年華

花樣的年華,最好的時光。

因為跟爸爸( aka 寶二爺 aka Sam )說起我有條 b 記艷紅玫瑰領帶,他說我們父女倆繼一起穿藍白條子恤衫後,要再來一起打呔。大夥也嚷著加入,索性乘著今天 farewell 某同事,來個 tie day 。參與者有我們一家--我、爸爸( Sam )、媽媽(黃小姐),還有老闆,毛同事(問黃小姐借了 b 記麻質草綠領帶), elbe 。 joyce 最初不玩,臨時加入。

我說最迷人是黃小姐。白恤衫配上有徽號的黑色英國領帶,恤衫下是她常穿的灰色連身裙,因為扭扣扣緊,乍看以為露出的裙腳是直一條小短裙。一踏進她房門便暗歎:「呀,書院女!」是老師又是學生,有老師的成熟,又有學生的挑逗(!)。

爸爸未回來,我們先起哄拍了一輪照片,然後我到辦公室的另一邊看戲。十二點,電話響起,毛同事報告:「你老豆搵你呀,快 d 過黎啦!」到了那邊,看到爸爸的條子恤衫一派光鮮整齊,領帶繫得畢挺服貼,一副紳士模樣站在門口,心裡一陣震動,不自覺上前攬住了他,他也給了我一個擁抱,我向來酷愛的 after shave 氣味撲湧過來。毛同事告訴我:「佢一返黎就大嗌:我個女呢?」

跟他一起去黃小姐房間串門,寶二爺不除不疾架開爺們架勢,右手一揮搖開紙扇......

擾讓了不多久,便到午飯時間。帶備男友領帶的 joyce 終於願意加入戰團,但她竟然不懂結,也不懂解,這是令我非常驚訝的(這樣 seductive 的玩意她竟然不懂)。正要幫忙,寶二爺在不遠處聽到,急步過來:「我來幫你!」但他也不懂面對面的結,於是繞到 joyce 身後,雙手環在她胸前......眾人嘩然。果然是寶玉。

有一位小朋友因為沒有接到通知,沒有領帶。寶玉於是從口袋掏出藏青色白花圖案手帕--聲言未曾用過,替她圍在頸上。果然是寶玉。而我暗暗的想,用手帕的男人,真性感。

吃完午飯,我跟 Sam 和黃小姐在陽光底下,綠葉跟前拍了一張全家福。春心無處不飛懸。爸爸媽媽都搭著我的肩膊,他們說,像拍畢業照。那一刻,卻旋即溜走。拍完照後,黃小姐與我相視而笑,那笑容,燦爛又嫵媚。

下班後在走廊遇上黃小姐,黃小姐說:「我等下給你看些得意東西,好好笑的。」我跟著她回到座位,還以為她要從電腦開些甚麼有趣檔案,但黃小姐拿出一個白信封,一張一張竟是昔日少女時代的照片,由中六畢業,到初為人母,到遊學巴黎,一段又一段花樣的年華,教我好不羨慕。有一張在羅丹美術館拍的,黃小姐坐在長櫈上,背後全是藤蔓般的綠葉,反射著零碎日光,我一看就說:「非常盧馬!」其他同事在外面聽到我們的笑聲,有相熟的陸續進來,一起又扯了好些無聊事,黃小姐又說我是盧馬的女孩,毛同事又說我沒一段情捱得過一年......

黃小姐說,她還年輕呀......

人都散去後,只剩下我,忙著將今天的照片電郵回家。爸爸卻於此時出現,在我的電腦前看照片。他看完回到自己的座位,不久,又折返:「我發現這些相片之中,沒有我們的兩人合照!」於是又去找餘下的同事,為我們再照一張。

如果大小姐也在,她會穿一件小圓領白恤衫,繫上幼幼的黑色緞帶,綁個蝴蝶結軟垂在胸前,黑白分明,腰下圍一條純黑百摺裙,黑色的長襪,黑亮皮鞋,像歐洲的小貴族.....

Saturday, October 08, 2005

清商隨風發

容蓉:小姐,他彈的是甚麼曲子?

樂蒂:不是曲子。

容蓉:哦?他是胡亂彈的?

樂蒂:不,他彈的是他的心事。

看了一部樂蒂晚期的作品《紅梅閣》。手頭資料不充裕,不敢說是她的遺作,但影片上映(1968年8月)後數月,她便自殺身亡了。

樂蒂最光芒四射的作品,應數《梁山伯與祝英台》,我也由這部戲迷上秀逸的祝英台,但心底最愛的,還是長城幾部作品,《絕代佳人》(樂蒂首作)、《風塵尤物》、《日出》、《新寡》等等中的她。──可別以為她演的是絕代佳人風塵尤物交際花或新寡,樂蒂由十六歲初入長城到改投邵氏之前,一直擔不了一線「公主」地位,只能夥拍大公主夏夢(夏夢在《絕代佳人》方嶄露頭角,還有點嬰兒胖,後來才成了紅星)、韋偉等紅星,當些小女孩、小妹妹般的配角,間或也會任性刁蠻。我偏愛她尚未沾上明星艷氣--還要是邵氏的明星艷氣--前的清新,甚至也未覺雍容,相比往後清一色的「古典美人」角色,顯著單薄,而更惹人憐。

說也奇怪,以樂蒂那幽閨自憐的氣質,本來就應與雅致的電懋風格更相配,她過檔電懋後的作品,卻都平平,沒甚發揮(當然,電懋1965年改組為國泰後,是整體的沒落了)。三部戰爭片《最長的一夜》、《亂世兒女》、《大地兒女》(胡金銓首作)都錯用了樂蒂,只見她奔這奔那,一味的忙(特別是後兩部),拍不出絲毫味道。然而,就是古裝,也抓不緊樂蒂的清幽。《金玉奴》和《鎖麟囊》都是平舖直敘的故事,前者是棒打薄情郎,後者是丈夫被害千里平冤,就算有起伏,也是公式又俗套。樂蒂演的弱女子,也就只能一板一眼,唱了上句已讓人猜到下句,連表情也樣板,因為背後是實實的悲切,斬釘截鐵。太實反而牽不動人心──不單悲切,天下的情都須得有點懸浮與婉轉,比方摸到一步,竟落了空,又或是一步踏開,驚覺還要往深處漫溯,在這些能解與不能解之間,那隱約才叫人牽腸掛肚。

同是王天林執導的《紅梅閣》,卻有出奇的驚喜,一邊看一邊眼睛發熱,心裡直呼:「樂蒂回來了!」

樂蒂本來就是古代人,一舉手,一呵氣,是古人的風姿。不能說她的戲曲做手好,因為根本不是做手,直是隨意而發,隨言而起。蘭花夜放的素手,生來就是這副意態,要練,也練不來。

她擅演的(也是本來就有的)是哀惋,那哀惋又是古人的哀惋,千絲萬縷,牽牽絆絆的,不能明言;就是要說,也是意在言外,「西北有高樓」式的。《金玉奴》與《鎖麟囊》的毛病,是她的苦、她的哀,都太分明,也太易明,沒有了餘韻。《紅梅閣》中她的憂鬱卻正正是不能言,也言不盡,因而鬱鬱雙目藏了連綿心事,等著有心人看呀,看呀,把它給看出來。最初是奸官當道,父親被害,憂國傷時又苦無知音的空虛。及後與趙雷互訴衷情,婚盟既定,卻又有賈似道搶親之禍。為救情郎一命,竟要將他痛責斷言分離--她的心應該比他的還痛。更莫說最後為保清白自絕,化成幽魂幽幽告訴趙雷此生好夢難圓的凄楚。那只有自身明白的曲折幽怨,放到她身上,才算是形神合一。

可惜的是後半太過胡鬧,樂蒂的幽魂扮相,確實不太敢恭唯,誠為憾事。

有關「紅梅閣」故事,唐滌生編了一齣《再世紅梅記》,其中演賈似道的梁醒波,也為這部《紅梅閣》演了同一角色。我以前還真不知道,波叔也與樂蒂演過戲!

〈西北有高樓〉

西北有高樓,上與浮雲齊。交疏結綺窗,阿閣三重階。上有絃歌聲,音響一何悲。誰能為此曲,無乃杞梁妻。清商隨風發,中曲正徘徊,一彈再三歎,慷慨有餘哀。不惜歌者苦,但傷知音稀。願為雙鳴鶴,奮翅起高飛。

related: 花徑

Tuesday, October 04, 2005

〈鬱金香〉

才剛買了《沉香》,自己的一份外還有別人的一份,昨天又有張愛玲的遺稿出現,驚喜之餘不免惆悵,十天半月後想必會有「增訂本」,到時又如何是好呢。

同事覺得小說一般,我倒是讀得入迷。當然是沒有顛峰作的神采,但我特別喜愛張愛玲寫舊家族。

更甚者是相信她必定寫得津津有味,金釧兒(說是晴雯也可以,反正張愛玲考斷金釧晴雯本作一人)事件被搬過來改寫了一遍,金鳳遭了「寶二爺」「猴上身去」調戲(雖不至要吃胭脂),反而要被太太數落一頓;老姨太憶述洋船風光,不就是鳳姐吹噓王府接管進貢洋貨的勢態?還有寶初一邊聽無線電裡話劇化的《王熙鳳大鬧寧國府》──想必也是張愛玲頂愛的活動之一,一邊替娘姨在扇上寫個「榮」字。張愛玲在此中的《紅樓》情結,至為張揚。

金香的鬱,是隻字不提,又無處不在。她花了好些日夜造的白緞子糊的小夾子,才子佳人小說裡的定情信物,到了張愛玲筆下一點作用都發揮不來,倒被嘲弄了個夠,「寒酸」、「小氣」、「且麻煩」,寶初埋在一角還嫌它勾起「心裡一陣凄慘」。所謂凄慘,大概是提醒了他這一段難堪往事,提醒了他自己的偽善,而非因為錯過因緣。丟掉卻也不忍,終於找了個冠冕堂皇的藉口「送走」,還打量著它會自己衍生一段佳話……與金香的事於他是襯衣上一淡洗不掉的胭脂,色是漂亮,但讓人尷尬。

金香自是懵然不知。直到數十年後,還在枉擔著喜歡寶餘的虛名,亦是懵然不知。寶初也會惦她,當有些甚麼勾起了思緒,也會難過一陣子,卻也只限一陣子,一程升降機的光景吧。然後一切又如舊,他繼續過他的生活,以此為足。

──有些人的情,就是只能到這一步。

事是舊社會的,情卻是通透千年。淡薄的是人情,鬱的是金香,那鬱又是不自知的,因而才更鬱,一縷幽幽的香。

甚麼有緣無份,門第不對,都是廢話,「……只是因為他不夠堅決的緣故」。昨天才跟人談起《半生緣》的悲劇收場何來,說穿了,也是這句話。

Saturday, October 01, 2005

痴及局外

寶二爺( sam )不嫌我淺薄,打電話來叫我出去跟大家一起午飯。到了才發現席上都是大人: Michael ,黃小姐, Grace , Mable ,毛同事(嘿),只有我一個後輩格格不入。吃的是上海菜,我們坐的一席靠窗,外面闖進來溫和不暴烈的陽光,落在 Michael 額上,幻幻的不太真實,卻真像戲裡光影。

由侯孝賢扯到胡蘭成、紅樓夢,直像做了一場夢,想到的是《海上花》裡的飯局。侯孝賢想拍胡蘭城--受朱氏姊妹影響太深。那麼,誰演胡蘭城? Michael 二話不說,直指向 Sam 。 Sam 大呼「啋!」我們乘勢說,黃小姐作張愛玲。那雷博士是甚麼?「桑弧」......

回到公司很晚。 joyce 說:「這麼遲!」我指著 Sam :「一起的。」 joyce 說:「你老闆不是一起......」 Sam 聽了有點苦惱。

過了一陣子,電話響起, Sam 叫我拿水杯到 pantry 。我先看到他的背影,正在沖咖啡。「我累你被責怪,所以請你喝咖啡呀。」其實他讓我去吃飯,我高興都來不及。而且老闆也沒有責怪--也不是這樣小器的人。至於咖啡,其實他常有預我的份兒。

是齡官劃薔,教寶玉看了知道她心裡有些熬煎,又恨不能替她分些,冒著雨勸她不要寫了;還是玉釧兒為了姊姊投井滿肚冤屈,教寶玉看了不忍,偏要哄她吃一口蓮葉羹,然後燙了手,也不覺......都不是。那短暫的一刻,就我們兩個,貼心又靜悄悄的,忽然真以為自己是個小丫環,闖入了《紅樓夢》的世界。想著想著,我竟有些淚光。

以後我最捨不得,就是這些最好的時光了。

附

且說那寶玉見王夫人醒來,自己沒趣,忙進大觀園來。只見赤日當空,樹陰合地,滿耳蟬聲,靜無人語。剛到了薔薇花架,只聽有人哽噎之聲。寶玉心中疑惑,便站住細聽,果然架下那邊有人。如今五月之際,那薔薇正是花葉茂盛之時,寶玉便悄悄的隔著籬笆洞兒一看,只見一個女孩子蹲在花下,手裏拿著根綰頭的簪子,在地下摳土,一面悄悄的流淚。

寶玉心中想道:「難道這也是個痴丫頭,又像顰兒來葬花不成﹖」因又自嘆道:「若真也葬花,可謂『東施效顰』,不但不為新特,且更可厭了。」想畢,便要叫那女孩子說:「你不用跟著林姑娘學了。」話未出口,幸而再看時,這女孩子面生,不是個侍兒,倒像是那十二個學戲的女孩子之內的,卻辨不出他是生旦淨丑哪一個角色來。寶玉忙把舌頭一伸,將口掩住,自己想道:「幸而不曾造次。上兩次皆因造次了,顰兒也生氣,寶兒也多心,如今再得罪了他們,越發沒意思了。」

一面想,一面又恨認不得這個是誰。再留神細看,只見這女孩子眉蹙春山,眼顰秋水,面薄腰纖,裊裊婷婷,大有林黛玉之態。寶玉早又不忍棄他而去,只管痴看。只見他雖然用金簪劃地,并不是掘土埋花,竟是向土上畫字。寶玉用眼隨著簪子的起落,一直一畫一點一勾的看了去,數一數,十八筆。自己又在手心裏用指頭按著他方才下筆的規矩寫了,猜是個甚麼字。寫成一想,原來就是個薔薇花的「薔」字。

寶玉想道:「必定是他也要作詩填詞。這會子見了這花,因有所感,或者偶成了兩句,一時興至恐忘,在地下畫著推敲,也未可知。且看他底下再寫甚麼。」一面想,一面又看,只見那女孩子還在那裏畫呢,畫來畫去,還是個「薔」字。再看,還是個「薔」字。裏面的原是早已痴了,畫完一個又畫一個,已經畫了有幾千個「薔」。外面的不覺也看痴了,兩個眼睛珠兒只管隨著簪子動,心裏卻想:「這女孩子一定有甚麼話說不出來的大心事,才這樣個形景。外面既是這個形景,心裏不知怎麼熬煎。看他的模樣兒這般單薄,心裏哪裏還擱得住熬煎。可恨我不能替你分些過來。」

伏中陰晴不定,片雲可以致雨。忽一陣涼風過了,唰唰的落下一陣雨來。寶玉看著那女孩子頭上滴下水來,紗衣裳登時濕了。寶玉想道:「這時下雨。他這個身子,如何禁得驟雨一激!」因此禁不住便說道:「不用寫了。你看下大雨,身上都濕了。」那女孩子聽說倒唬了一跳,抬頭一看,只見花外一個人叫他不要寫了,下大雨了。一則寶玉臉面俊秀;二則花葉繁茂,上下俱被枝葉隱住,剛露著半邊臉:那女孩子只當是個丫頭,再不想是寶玉,因笑道:「多謝姐姐提醒了我!難道姐姐在外頭有甚麼遮雨的﹖」一句提醒了寶玉,「噯喲」了一聲,才覺得渾身冰涼。低頭一看,自己身上也都濕了。說聲「不好」,只得一氣跑回怡紅院去了,心裏卻還記掛著那女孩子沒處避雨。

(第三十回)

這裏麝月等預備了碗箸來伺候吃飯。寶玉只是不吃,問玉釧兒道:「你母親身子好﹖」玉釧兒滿臉怒色,正眼也不看寶玉,半日,方說了一個「好」字。寶玉便覺沒趣,半日,只得又陪笑問道:「誰叫你給我送來的﹖」玉釧兒道:「不過是奶奶太太們!」寶玉見他還是這樣哭喪,便知他是為金釧兒的原故;待要虛心下氣磨轉他,又見人多,不好下氣的,因而變盡方法,將人都支出去,然後又陪笑問長問短。

那玉釧兒先雖不悅,只管見寶玉一些性子沒有,憑他怎麼喪謗,他還是溫存和氣,自己倒不好意思的了,臉上方有三分喜色。寶玉便笑求他:「好姐姐,你把那湯拿了來我嚐嚐。」玉釧兒道:「我從不會餵人東西,等他們來了再吃。」寶玉笑道:「我不是要你餵我。我因為走不動,你遞給我吃了,你好趕早兒回去交代了,你好吃飯的。我只管耽誤時候,你豈不餓壞了﹖你要懶待動,我少不了忍了疼下去取來。」說著便要下床來,扎掙起來,禁不住噯喲之聲。玉釧兒見他這般,忍不住起身說道:「躺下罷!哪世裏造了來的孽,這會子現世現報!教我哪一個眼睛看得上!」一面說,一面哧的一聲又笑了,端過湯來。

寶玉笑道:「好姐姐,你要生氣,只管在這裏生罷,見了老太太、太太可放和氣些。若還這樣,你就又挨罵了。」玉釧兒道:「吃罷,吃罷!不用和我甜嘴蜜舌的,我可不信這樣話!」說著,催寶玉喝了兩口湯。寶玉故意說:「不好吃,不吃了。」玉釧兒道:「阿彌陀佛!這還不好吃,甚麼好吃﹖」寶玉道:「一點味兒也沒有,你不信,嚐一嚐就知道了。」玉釧兒真就賭氣嚐了一嚐。寶玉笑道:「這可好吃了。」玉釧兒聽說,方解過意來,原是寶玉哄他吃一口,便說道:「你既說不好吃,這會子說好吃也不給你吃了。」寶玉只管陪笑央求要吃,玉釧兒又不給他,一面又叫人來打發吃飯。

丫頭方進來時,忽有人來回話:「傅二爺家的兩個嬤嬤來請安,來見二爺。」......那玉釧兒見生人來,也不和寶玉廝鬧了,手裏端著湯只顧聽話。寶玉又只顧和婆子說話,一面吃飯,一面伸手去要湯。兩個人的眼睛都看著人,不想伸猛了手,便將碗碰翻,將湯潑了寶玉手上。玉釧兒倒不曾燙著,唬了一跳,忙笑了:「這是怎麼說!」慌的丫頭們忙上來接碗。寶玉自己燙了手倒不覺的,卻只管問玉釧兒:「燙了哪裏了?疼不疼?」玉釧兒和眾人都笑了。玉釧兒道:「你自己燙了,只管問我。」寶玉聽說,方覺自己燙了。眾人上來連忙收拾。寶玉也不吃飯了,洗手吃茶,又和那兩個婆子說了兩句話。然後兩個婆子告辭出去,晴雯等送至橋邊方回。

(第三十五回)

Saturday, September 24, 2005

動人總在迷離處

冰肌玉骨,自清涼無汗。水殿風來暗香滿,繡簾開,一點明月窺人,人未寢,倚枕釵橫鬚亂。 起來攜素手,庭戶無聲,時見疏星渡河漢。試問夜如何?夜己三更,金波淡,玉繩低轉。但屈指西風幾時來,又不道流年暗中偷換。

她在池邊水殿撫琴沉吟,話到嘴邊無語凝噎……是趙雷冒失闖入了她的閨閣,抑或是她入了趙雷的夢?《倩女幽魂》中的樂蒂游走於香軟旖旎的魅惑女子與淒切憂鬱的官家女兒兩個身份,因此,當她雙眼泫然欲泣,不語間道盡深邃悲哀之際,與其說是在自憐身世,毋寧說是剎那間徨然於自我的迷失。我們都不能忘記,她匆匆解下羅衣,投向趙雷懷抱一刻所掀起的蕩漾,細薄輕紗,掩不住渾紅似火的裏衣,還有玉身輕臨靦腆書生之上,俯臉欲吻,雙目漫撒最端莊的媚態——慢着,她卻是在甚麼時候愛上趙雷的?那未遂的纏綿,是真的受指於姥姥,還是一番詩文唱和以後,小姐真的「想男人想得瘋了」?即便那真箇是一場虛情假意的相誘,那時的聶小倩對寧采臣有沒有少許的傾心;這場投懷送抱當中有多少的真,多少的假?趙雷袍袖一揮,撿起羅衣催她歸去,她臉上的哀惋,是失敗的難堪、還是失誤被罰的恐懼?是遭輕藐的委屈、為失卻分寸感到自慚、還是對自身飄零感慨?恐怕連她自己也弄不清楚。

她在池邊水殿撫琴沉吟,話到嘴邊無語凝噎……是趙雷冒失闖入了她的閨閣,抑或是她入了趙雷的夢?《倩女幽魂》中的樂蒂游走於香軟旖旎的魅惑女子與淒切憂鬱的官家女兒兩個身份,因此,當她雙眼泫然欲泣,不語間道盡深邃悲哀之際,與其說是在自憐身世,毋寧說是剎那間徨然於自我的迷失。我們都不能忘記,她匆匆解下羅衣,投向趙雷懷抱一刻所掀起的蕩漾,細薄輕紗,掩不住渾紅似火的裏衣,還有玉身輕臨靦腆書生之上,俯臉欲吻,雙目漫撒最端莊的媚態——慢着,她卻是在甚麼時候愛上趙雷的?那未遂的纏綿,是真的受指於姥姥,還是一番詩文唱和以後,小姐真的「想男人想得瘋了」?即便那真箇是一場虛情假意的相誘,那時的聶小倩對寧采臣有沒有少許的傾心;這場投懷送抱當中有多少的真,多少的假?趙雷袍袖一揮,撿起羅衣催她歸去,她臉上的哀惋,是失敗的難堪、還是失誤被罰的恐懼?是遭輕藐的委屈、為失卻分寸感到自慚、還是對自身飄零感慨?恐怕連她自己也弄不清楚。正是這種混沌朦朧,召喚我們一看再看,為了回味銷魂的一刻,更為了看穿樂蒂眼波浮掩的惘然。

不禁想到了《迷魂記》,金露華在影片前段受命迷惑占士史釗活,不料戲假情真,與他墮入愛河。她對他的愛固然真切,然而在真相大白後,我們仍不禁要問,當初金露華的信誓旦旦情意綿綿,是戲文還是真心?可能是真假皆有之,其實是融混在一起,無以區分。同樣地,樂蒂奉命再訪趙雷,聲淚俱下哭訴:「先生,請你帶我離開這兒……我不能違背良心,做我不願做的事……」其情切切,就算是受了指使,也必摻進了盤旋良久的心事。也可以說,小倩是借了這個「身份」來還魂,卸下女兒家的矜持,盡訴柔腸,向心上人大膽表白(甚而獻盡溫柔?),一旦有何失禮,也儘可以「那是姥姥逼的」為由推了開去。

直到她氣急敗壞,跑來懇懇相告:「我是來救先生的……」我們一一都成了寧采臣——大難過後自然舒一口氣;當下的狐疑卻只有更甚,尤其是已經知道她是個鬼,又目睹了前夜那怵目驚心的一幕:貪色同儕慘成祭品,鮮血湍流。她安的甚麼心?著實是揑了一袖的汗,背後也似乎有色字頭上那玩意兒一拂而過的颼涼,信也不是,不信也不是。

聶小倩的軟語柔情,究竟在真中有沒有假,假中有沒有真;又有多少是連她自己都辨不分明?(其實,她最後託寧采臣把骨灰運回故里,是不是姥姥計劃的一部份?)這是看多少遍也叫人心悸的猜謎遊戲,一切停駐在樂蒂媚婉相參的意態中。這未曾言諭的部份,正正才是這部電影——也是樂蒂——的迷人之處。雙目流轉,動人的是情致,更是那千古不解的曖昧。

related: 清商隨風發

Wednesday, September 21, 2005

好老好老

小說終於看完了,我變得好老好老。越看到後面,「命」的感覺越濃,也越令我想到溝口的《西鶴一代女》。我忘不了那西班牙雕花桃花心木盒,見證了兩個(姑且劃分為兩個)時代的人。對舊時代的人,它是恩、義、情,見證浮光掠影的一點沉實,死也要維護--王琦瑤唯一的一次反抗,也是為它。對新時代的人,它就不過是件舊東西,心地好的當它是風景,拿來懷緬一下,壞心眼的就只看到裡面的金子--也沒有壞不壞心眼,就是現代人。

我小時住的地方算不上弄堂,是寬闊的長街,兩邊排著三、四層高的房子,拐彎處有條橫巷叫「xx里」的。小說中後段王琦瑤弄堂家裡的場景,我就老以那時住的屋子做藍本來聯想。書裡提到的鐵罩燈,也令我分外眼熱,我家門前,正就有個鐵罩燈,可真是別有情調。那長街沒有路燈,一到夜裡就黑漆漆,只有零星的某些人家門外,或拐角處的牆上,懸著一盞鐵罩燈,光線微弱,照出一個小小的渾黃世界。如果是男孩子上女同學家裡找她,站在燈下等,也可算是別緻的回憶,現在再重拾不來了。我嘛,記得的是坐在自家燈下乘涼、跟表妹放煙火、吃冰棍等等的片段。

像我們這些不知天高地厚的年輕人,整天把「懷舊」掛在口邊,對真正的舊人舊物,其實也是莫大的不敬,我們又把它/他們當甚麼了?究竟懂得領會他們的底蘊嗎?我竟感到無地自容了。

因為電影昨夜首映,今天所有人都在談--當然很難有讚。同事說電影以程先生的角度敘事,我馬上吐了句:「有無搞錯!」真是這樣,就是空手入寶山了。

最厲害還是大小姐,她(在電郵裡)說可以演王琦瑤的,唯想到宮澤理惠。可真是太對了。宮澤理惠有扛得住一個華麗時代的氣度,又有將美都沉澱在心底的嬌矜,驚艷,內斂。到了要把她的風采「按」下來,歸於平淡,她又能在最沉著處,散發在現代人(對王琦瑤來說的現代也好,對我們來說的現代也好)身上找不到的韻味。

我上次引了一句詩,說很切合大小姐,其實是鬧著玩的,不料她回覆說覺得不太適合,我為此失神了一個晚上,到現在還是耿耿於懷。我真不該這麼大意。而我又不是她的誰,陪罪太過煞有介事,再解釋也不過是「兜」。哎哎。

今天改她的稿,發現她把蘇東坡寫成「蘇東波」,好可愛。

Tuesday, September 13, 2005

上海上海

威尼斯之春

黃小姐剛從威尼斯回來--陪韋偉出席彼邦影展,買了小飾物給我(和大家),捧在掌心樂樂。黃小姐總把韋偉唸成「闈委」--「韋」姓本來就讀「闈」,「偉」唸做「委」則是黃小姐那不經意的江南口音,滿有吳儂軟語的味道,更又顯著調皮的親熱,我最愛聽了。

我當然不認識韋偉,然要是認識,定要問她:「可以借您的名字寫篇小說嗎?」 她的名字最簡單又最不簡單:「當時上海最了不起的話劇演員,一個叫夏霞、一個叫藍蘭,一個叫英茵,我最佩服她們,我考入劇團後,也要改一個聲音重疊的名字......那時上海的人力車夫,他們叫人讓路,啥也不說就只會『喂、喂』的喊。我想這個倒好......」(摘自訪談),好一個要人讓路的氣勢,就這樣拈來了,跟她也真配襯。

喏,可讓我想到大小姐的名字了。

上海

《長恨歌》小說年前買回來後一直埋沒在書櫃某暗角沒翻動過,如今為了湊電影的熱鬧終於要把它拿出來快快哽完。我有這樣的惡習,凡是文學改篇的電影都希望先看過原著,特別是文藝片,好進場指指點點(汗)。

但也不能就此丟下 Foucault's Pendulum ,我這人丟下了的書就難得會再提起,而也實在丟不下,因此作出如下分配:反正 Eco 的書要尋典不絕,乾脆留在家裡看;王安憶就拿上街在巴士上看。有些人看書是打發時間,我看書是為了「吊命」。

王安憶寫上海與上海人是有一手,特別是第一部第一章(其實我還只看了這麼多),她是真看得通透,而非佈出一個奇異想像的舞台(例如王家衛式的三、五、六十年代,就很有重重想像的味道)。她是貼著他們,由生活的地方到生活的本質,錯致的弄堂,濕膩的流言,上海百姓的世故,王琦瑤式上海小姐的作態、自矜,織出黏黏軟軟,很「上海」的序幕。

圖:同康里,上海最古老的弄堂之一,我和大小姐一起去過。是拍得不大好,都沒看到甚麼。

幼年住在西關,不知多少個無所事事的午後,曾拖著表妹在街上蹓躂,或搬把籐椅坐在門外看最俗套的連環畫,那種乾巴巴的沉悶,不知其所以的閑困,一比對,跟王寫的上海午後味兒,竟也很接近,真有意思。

張愛玲

這幾天的話題都離不開張愛玲,我與同事大力慫恿黃小姐主編一本書,甚至乘她不在,先連書名也想好,像乘媽媽出遊搗蛋的小淘氣,好好玩。

Friday, September 09, 2005

Enticements: Foucault's Pendulum

巴西異色歷險後, Casaubon 回到意大利,輾轉成為人肉百科全書,專替人搜集資料。「客人」提供一個術語,他自然知道要跑哪間圖書館、檔案室,找哪種參考書,為你整理出滿意的解釋。每一條找過的資料,他都編配檔案,逐條索引,索引卡又會列明相關條目,方便 cross reference (不就是一個互聯網?)。--留意,那個年代還未興起互聯網。就算有,他花三數小時整理出來的,也應該比你我花兩天上網找到的資料準確。一來研究向來要有門路,沒有研究《紅樓夢》去看劉心武的道理,二來太多資料(並且可能互相矛盾)其實等於沒資料。他後來受聘於 Garamond 出版社,為它要出版的金屬百科全書找最好最恰當的 illustrations ,間或要去去巴黎、慕尼黑......

可以整天跑圖書館,埋首於一條瑣碎的資料,但最多守個十天半月,新鮮任務接續,多令人羨慕的工作。當然又是多難勝任的工作,要知道從何入手,比要找對資料要艱難多少。

讀 Foucault's Pendulum ,前三份一真有點吃力,尤其巴西一段,每隔兩行就要查一次 wiki ,一個 chapter 完了要從頭讀一遍,理一理。縱是如此,我竟不厭其煩益發著迷,可知它的魔力。直到 Casaubon 回意大利,閱讀過程才輕鬆一點, Belbo 的電腦檔案也越來越有趣。它的調子跟 The Name of the Rose 很不同,有點令我想到昆德拉,特別是 Life is Elsewhere(我不特別喜歡的一本),可能因為同樣涉及五月風暴。除了牽引到 Knights Templars , Rosicrucian ,煉金術,神秘主義,招魂學說,埃及神話,又有歷史、政治、個人情感的嘲諷反諷, narrative 以內的 narrative 。但一點不悶藝,如同闖進遊藝園,例如今天讀到文化出版社的荒謬運作內幕,好玩之處,莫過於一棍下來,狡猾出版社與夢想成名的作者都成笑柄,亦正就是他的散文風格。

日前讀到這個 pinball 與性愛的妙喻(更深沉值得 quote 的當然更多,但 Eco 是個太有趣的人, 應該 quote 好玩的)也很樂了一陣子:

'The pinball problem is not to stop the ball before it's swallowed by the mouth at the bottom, or to kick it back to midfield like a halfback. The problem is to make it stay up where the lighted targets are more numerous and have it bounce from one to another, wandering, confused, delirious, but still a free agent. And you achieve this not by jolting the ball but by transmitting vibrations to the case, the frame, but gently, so the machine won't catch on and say Tilt. You can only do it with the groin, or with a play of the hips that makes the groin not so much bump, as slither, keeping you on this side of an orgasm.'

讀這本書極過癮,不枉他說:'What model reader did I want as I was writing? An accomplice, to be sure, one who would play my game.'

Wednesday, September 07, 2005

沉香

張愛玲逝世十年,皇冠將於日內出版文集,輯錄近年找到的劇本、佚文。書名《沉香》定得真好(那些「網友」的想頭可就叫人把汗)。我馬上把消息告訴了大小姐。 以下是相關新聞輯錄(標題略去,內文稍作改動):

本報訊 明天是著名女作家張愛玲逝世10周年紀念日。自從擁有張愛玲版權的台灣皇冠出版社宣佈將推出張愛玲佚文集以來,這本新作的名字一直處於保密之中。記者昨日獲知,張愛玲「新作」書名已最終確定為《沉香》。

記者隨即電話採訪了該書簡體字版的出版方天津人民出版社,《沉香》書名得到了證實。在採訪中,記者得知,《沉香》書名的確定是在網友徵集的基礎上進行的,共有千余名「張迷」通過互聯網向出版方獻計獻策,如新浪、網易、天涯網的「張迷」在此次活動中異常活躍,他們紛紛建議以「西風猶憶不了情」、「餘情張望」、「憶西風」、「十年西風凋碧樹」等作為「新作」書名。經過海峽兩岸出版方和專家反覆推敲,最終將書名確定為《沉香》。

華東師範大學中文系教授、文學史料專家陳子善表示,熟悉張愛玲作品的讀者,對「沉香」都不會感到陌生。張愛玲寫過《沉香屑:第一爐香》等作品。而「沉香」又名「奇南香」,是一種十分名貴的香料,輕煙嬝嬝,淡雅悠長。陳子善套用前人的詩句「千載沉香遺跡在,誰將絕調寫風神」來解釋書名的含義,並說:「用這句話來形容這些張愛玲的佚文,可以說是十分恰當的。」據了解,《沉香》中除收錄有〈有幾句話對讀者說〉、〈信〉、〈對現代中文的一點小意見〉等散文外,還首次收錄了散佚多年的張愛玲電影「處女作」《不了情》的劇本。這些都是《張愛玲典藏全集》之外的佚文。其中大部分作品都是陳子善「打撈」出來的,身為國內著名的張愛玲研究學者,他曾發掘了張愛玲的很多作品和手繪圖畫。

《沉香》中的散文和劇作均是近來相繼浮出水面的張愛玲佚文,共計7篇散文、4部劇本,還有多幅張愛玲的遺物照片。陳子善說,無論是「私語」輯中的散文小品,還是「戲夢」輯中的電影劇本,幾乎每篇都有一個或簡單或複雜的故事,一段或動人或有趣的因緣。台灣皇冠出版社同步推出繁體字版。

今天下午,《沉香》新書發佈會和張愛玲逝世10周年紀念活動將在北京三聯韜奮圖書中心舉行。屆時,出版方還將向外界公佈張愛玲身後私人物品的整理過程等細節。此外,出版方還將在三聯韜奮圖書中心舉辦為期一個月的張愛玲手稿、私物圖片展。

上海《文匯報》,即日

陳子善還有一番話講得更好:「不要把張愛玲庸俗化,特別是生平的改編,突出她與胡蘭成的那段故事。對於一個作家而言,男女情感並不代表全部人生。我主張改編作品,而不主張把作家直接搬上舞台,不是說絕對不可以,而是藝術上很難處理。試問,哪個演員可以演張愛玲,連及格都難!對待張愛玲,不要用輕率的態度,對這樣一個重要的作家,不必仰視,也不必斜視,更不該偷窺別人的隱私,我就堅決不會去寫什麼「張愛玲生平大揭秘」之類的書。我們要研究作家,認真閱讀她的作品,但不是去窺探隱私。」

逝世十年,不知又有多少「假張迷」(也許根本就是「非張迷」)大做文章,多少潮流雜誌不讀書的小編看過三兩篇簡介後侃侃而談。看著近年各大媒體紛紛拿張愛玲當話題,搞出借題發揮的劇場作品,我說,真正張迷未必會對這些改編有興趣。當然,世界並不單為「張迷」運作,更沒有不了解張愛玲就沒資格高談闊論的歪理,急著捧場的自是大有人在,但我唾棄借她的名字搞綽頭的人。並不是否定別人的創作自由或創意,只是很個人的厭棄。「張迷」其實都難對付,甚麼假如張愛玲沒有去美國、經歷文革會怎樣,我相信他們都要對這樣的題材起疙瘩。

Tuesday, September 06, 2005

害苦了女侯爵

淡出淡入的畫面暗盈燭光,細緻得像一筆一筆掃出來的古典畫,而又自然得不著痕跡,令你不曾察覺一切都是攝影機的調度。然而盧馬《女侯爵》的精采之處當然不止於光的隱與現。

背景在古代,盧馬說的仍然是他一貫的故事:女人的智慧,男人的窩囊。

片中的尷尬處境,都是男人惹的禍,把事情弄得一蹋胡塗,還要靠女人站起來收拾殘局。女侯爵無辜受辱,懷了個不知何來的小孩,已經委屈難當,還要馬上被當上校的父親以有辱名聲逐出家門。女侯爵懇懇哀求,上校竟朝天開了一鎗以示決絕。這一鎗可是對男權自以為是的最大嘲弄,明明蠻橫不近人情,男人卻還會以為自持公義,必要時搬出這玩意兒以威嚇服眾--還是廣東話傳神:「靠惡」--。大概男人以為有杆鎗很了不起,或者以為強權就是正義。只會朝天展示這玩意兒真的很了不起嗎?最後還不是母親機智,佈個小局探出真相,證明女兒真是在不知情下受孕。父親這才老淚蹤橫前來認錯,女侯爵早已忘了那一鎗的嫌隙,急著過去相擁。看,這就是女人的包容與韌性。母親連忙攔阻:「他還欠你一個道歉......我當然愛你也愛他,但若是要選,我一定選你不選他!」盧馬萬歲。

可真苦了女侯爵。俄國伯爵先英雄救美再誠意拳拳求婚,卻是個為了兒女私情不惜拋下公務的莽漢,還是女侯爵逼他先履行任務,再來定奪。你以為諷刺一下男人女色當前忘乎所以就了事?還未入正題呢。原來空賺了英雄虛名的伯爵,救人當夜早已乘女侯爵春睡正酣春風一度。過後?絕口不提,繼續擔著盛名。 honour 要緊, honour 要緊。未及驚愕已被父母離棄的女侯爵可不能攬著名聲過活,呀,她有多痛恨,但母性偉大,為了讓孩子有父親,她還是不顧體面登報尋訪「經手人」。結果惹來一眾俗物議論紛紛,借用曼楨的話,這群男人倒也不想想,強姦犯與懷孕少女,是誰更不道德。伯爵還要敢做不敢認,看了廣告後登出藏頭露尾的匿名啟示相約見面。

真相大白。其實是個寫實的生活故事,一切褒貶見諸輕盈筆觸,那樣明顯又那樣不著痕跡,這就是大師。

Sunday, September 04, 2005

到底是巴黎人

看到一則新聞,說巴黎街頭出現自動售書機,由《奧德賽》到《愛麗絲漫遊仙境》,《美味蒸粗麥粉 100 種》到《動詞變形》,都有,好不熱鬧。

而熱賣的除了《鍋炒菜譜》和法英詞典,居然有 Baudelaire 的 Fleurs du Mal 。到底是巴黎人。換了香港,賣的無非是投資策略、管理心得。想要文學作品?有有有,怎能少了張小嫻、陶傑......

我想起雷博士在憶述留法生活的《窮風流》寫過,法國大學裡教授的研究、學生的學習,都「很自覺地和社會保持一段距離。一些在現實生活中永遠都不會用得上、法文稱為『死語言』(langue morte)的,仍然是非常重要的基礎課,例如拉丁文。對於『知識』或『學問』,仍然堅持一種近乎迂腐的執著」,認為「大學課程和職業訓練之間應該有根本的分別」,因此「法國的大學到現在還有一種明顯的反實用主義傾向」。

香港則剛剛相反,大學與員工陪訓中心無異。莫說拉丁文,你告訴人家唸文學、藝術,居然是一件值得拿來取笑(若不是不屑)的事。

Wednesday, August 31, 2005

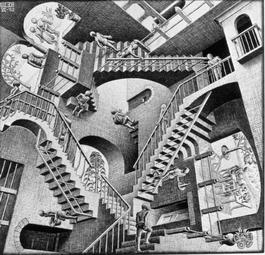

M.C. Escher 與《去年在馬倫巴》

可能因為我說過找到《獅子星座》很興奮,昨天黃小姐借了一盒盧馬 boxset 給我,連她自己也未開封的。boxset 包括以下影片,每一隻影碟內還有專為那部戲做的盧馬訪問,是黃小姐在英國買的。

1. The Aviator's Wife

2. A Good Marriage

3. Pauline at the Beach

4. Full Moon in Paris

5. The Green Ray

6. My Girlfriend's Boyfriend

7. Love in the Afternoon

8. The Marquise of O

從黃小姐手中接過一盒未開封的盧馬,這是到了八十歲還值得拿出來吹噓的事。她說 The Marquise of O 是比較難找到的。我也是為了有這一部最開心,因為她寫得特別迷人。 前天特意約她吃飯,因為同事說她從前講過《去年在馬倫巴》的 talk ,我很想聽她再說說這一部戲。後來飯局還有別的人參與,但在毛同事的慫恿下,我積極爭取坐到她身旁,問這問那。她提到 M.C. Escher 的畫,「因為戲說的就是建築的空間,和記憶的空間」我想到那些規劃整齊又不合邏輯的樓梯,馬上了然。她問我們喜歡戲的甚麼,有人說:「我也說不上來,總之就覺得很『正』。」我紅著臉說:「覺得它像一首詩,揮灑,但不能用理智來解釋,是一種 internal reality 」。比現實更真實的真實。黃小姐點頭說是。但我覺得這個答案笨得很。

前天特意約她吃飯,因為同事說她從前講過《去年在馬倫巴》的 talk ,我很想聽她再說說這一部戲。後來飯局還有別的人參與,但在毛同事的慫恿下,我積極爭取坐到她身旁,問這問那。她提到 M.C. Escher 的畫,「因為戲說的就是建築的空間,和記憶的空間」我想到那些規劃整齊又不合邏輯的樓梯,馬上了然。她問我們喜歡戲的甚麼,有人說:「我也說不上來,總之就覺得很『正』。」我紅著臉說:「覺得它像一首詩,揮灑,但不能用理智來解釋,是一種 internal reality 」。比現實更真實的真實。黃小姐點頭說是。但我覺得這個答案笨得很。

奇怪地,下午看 Foucault's Pendulum , Eco 又含蓄地提到《馬倫巴》。說含蓄,是因為沒看過戲的人不會知道他在說甚麼,甚至不會知道他在說這部戲。

'Diotallevi goes Sephardicalli mad over those palaces with grand staircases, that statue of a warrior doing something unspeakable to a defenseless woman, the corridors with hundres of rooms, each with the depiction of a portent, and the sudden apparitions, disturbing incidents, walking mummies......you had only to cast your mind back to your visions and immediately you could reconstruct the great chain of being, in love and joy, because all that was disjointed in the universe was joined in a single volume in your mind, and Proust would have made you smile.'

Proust......的確,《去年在馬倫巴》就是「意識流」的最上乘演繹。

讀到這些隱約的 reference ,總覺極有意思。這等文學中的隱性 intertextuality ,連掉書袋也要掉得不著痕跡,就像 Baudelaire 筆下的 dandy , 穿著永遠低調不張揚,併棄表面的華麗,對名牌或名牌的標記一定嗤之以鼻,因為「識貨」之人自會知道他的西服是上佳的布料,一等的剪裁,會一眼盯出那一顆刻有貴族家紋的袖口鈕。

另一位典故用得出神入化的作家是 Nabokov 。從前看 Lolita ,他將今古典故詩文:由希臘神話到浪漫派詩人,由歌德到莎士比亞都融會其中,還時刻 parody 一番,那樣的渾然天成教我目眩(畢竟, Humbert Humbert 是個英文教授)。我手頭有訂回來的 annotated verion ,香港買不到。要不是憑著 Nabokov 學者細心逐條說明,根本不會知道文本背後還有那樣多(遊戲,但也不止為了遊戲,同時輔助了敘事)的玄機。說起來, Eco 寫過一篇戲謔文章,將 Lolita 的第一章顛覆為戀母囈語,會令讀過 Lolita 的人會心微笑。少一點文藝修養的人,看 Eco 的作品也真有難度--所以,我對他的 The Open Work ,及其他很多著作,都望而卻步。天呀,怎是普通人讀的?

至於我們中國,則有位湯顯祖。沒有註釋,除非對中國歷代正史野史民間故事唐詩宋詞熟讀,否則,看《牡丹亭》的樂趣,可能減半。

M.C. Escher Official Site

Monday, August 29, 2005

空洞的伊東,伊東的空洞

因為《電車男》熱,跟男友談起伊東美咲(除了恭子,伊東就是我另一個不可解的特殊趣味)。不是馬後砲,才剛知道《電車男》電影版由中谷美紀主演,我就臉色一沉:「下?伊東0岩 d 喎。」可幸日劇版就選了她。

因為《電車男》熱,跟男友談起伊東美咲(除了恭子,伊東就是我另一個不可解的特殊趣味)。不是馬後砲,才剛知道《電車男》電影版由中谷美紀主演,我就臉色一沉:「下?伊東0岩 d 喎。」可幸日劇版就選了她。

其實我沒有看過原著(可沒有時間浪費在它上),我知道我知道電車男說愛瑪仕像中谷美紀,但聽了大綱馬上覺得那女孩其實徹頭徹尾是伊東。其實伊東一直以來的形象就是愛瑪仕的形象。我跟男友談了很久,卻對於她吸引在甚麼地方得不出一個結論。我本來說她「無腦」,後來修正為「空洞」。以愛瑪仕為例,她一方面很有教養,應該也看點書,談吐舉止甚至很有貴氣,一方面有個甚麼地方卻是一片空白。

為甚麼這樣的一種空洞反而是魅力?男友繼而說她彷彿沒有感情--不是冷漠,而是對身邊一切都視為那樣理所當然。然後我想通了,空洞不是指她思想空洞或言談膚淺,而是她缺乏一種個性,而且似乎沒有常識,像一個虛擬人物。試看那一部狗狗電影,她在廣告中任由設計師披上俗不可耐的粉色波波上衣或黑色性感少婦裝,都沒有怨言,滿面笑容樂在其中--其實也是作為模得兒的伊東的寫照。她在片中不是一個角色一個人物,沒有發言權不能自主,都是老闆、設計師、經理人在討論她要穿怎樣的衣服,要有多少的曝光......她只是一個無生命無靈魂的 instrument ,不是一個人格,沒有人關心她的感受,連她自己也不。

不是嗎?無論你為她怎樣裝扮投射怎樣的角色在她身上 :冷艷貴族、純真看護婦、體貼空姐,密實 OL ,溫柔教師、時尚的資生堂女郎,白痴的賣菜小女孩(《午餐女王》),甚至,甚至甚至是 lolita look ,她的身型氣質都會是那樣的切合(拜天賦所賜),而且,她都會欣然接受(廣告女郎生涯造就),認真地做到最好。不正就是一眾 otaku 夢寐以求的 cosplay 女郎?

知道她在《戀愛地圖》中演一個畫家,我禁不住大笑:「演畫架還可以!」但這種笑是善意的,想像著她很認真地以為自己真的是一個畫家的樣子,真的很惹笑。正如看著她在《電車男》中捧著《天使與魔鬼》若有所思的樣子,我也會發笑。 只是我還是想不通這種空洞對我來說怎麼成了魅力。特意挑了這張她托著排球的照片,她居然可以把這樣惡俗的印有自己名字的帶子掛在身上還笑著擺出這個信心十足的姿勢,我實在不得不說:「真係好好笑呀!」

只是我還是想不通這種空洞對我來說怎麼成了魅力。特意挑了這張她托著排球的照片,她居然可以把這樣惡俗的印有自己名字的帶子掛在身上還笑著擺出這個信心十足的姿勢,我實在不得不說:「真係好好笑呀!」

無論如何,手上已有森田芳光的《海貓》 DVD ,留待某個悠閑下午看看她在片中的激烈性愛場面!呵呵!

Let there be Beart

And then there is Beart.

前晚臨睡才發現 Emmanuelle Beart 主演的《幻愛鍾情》 DVD 已經發行(年前電影節選映我也買了票,但錯過了。同年還有 Ludivine Sagnier 的《莉莉的誘惑》),今天跟男友到「老地方」,果然就買到了,真興奮!

這還不止,我還找到了盧馬的第一部影片《獅子星座》,荷索版的 Nosferatu ,褒曼的 Saraband ,成瀨的《飯》,日劇《大奧》(江戶宮闈),以及滿足我特殊愛好的《富豪刑事》(我就是愛看恭子,怎樣?)......不能盡錄。但嚇人地發現上戶彩主演了一部《古都》。連我喜歡的竹內結子要主演《春雪》,男友也批死「一定比你鏟到上天花版」(雖然指的是戲,不是結子),何況是這一位平庸的小女孩?當然我還是買了下來,冒著吐血之險,也要看看它會是怎樣的一回事。 書藉方面的收穫也不賴。很偶然地找到了 Jean Cocteau 的《美女與野獸電影日記》,我倒不清楚有沒有港版,但這個大陸版做得很精美,無論是封面、用紙、版面都超出一般大陸書的標準(至於內容,才剛買怎好評論)。我多買了一本給黃小姐。另外也發現了黃仁逵的哥哥黃仁達介紹巴黎咖啡館的圖文集,內裡包含的文藝資料之豐富教我驚歎,不過書名就有點別扭:《小二,再來一杯咖啡》。

書藉方面的收穫也不賴。很偶然地找到了 Jean Cocteau 的《美女與野獸電影日記》,我倒不清楚有沒有港版,但這個大陸版做得很精美,無論是封面、用紙、版面都超出一般大陸書的標準(至於內容,才剛買怎好評論)。我多買了一本給黃小姐。另外也發現了黃仁逵的哥哥黃仁達介紹巴黎咖啡館的圖文集,內裡包含的文藝資料之豐富教我驚歎,不過書名就有點別扭:《小二,再來一杯咖啡》。

Friday, August 26, 2005

「天地不仁,以萬物為芻狗」--《楢山節考》

糧食匱乏,更因為習俗使然,兒子要背負年屆七十的母親上山,棄之不顧,作為對山神的奉獻........木下惠介的《楢山節考》沒有對不合義理人情的習俗流於控訴,也未曾耽溺於揭示人性黑暗,展現「天地不仁,以萬物為芻狗」的襟懷。

違背人倫的習俗被社會視為理所當然,田中絹代飾演的母親以自己年老壯健為恥,孫子大剌剌不事生產之餘,還催促祖母早日上山,在現今看來,都是扭曲的價值。然而一切彷彿自有法則。老子眼中的「天地」,無生命無人格,天道無為,任憑萬物滋長,不會對蒼生有所偏愛眷憐,「芻狗」則是祭祀用品,正好暗合田中絹代的祭神命運。

不肯上山的父親和強行拉扯的兒子、安然的田中絹代與知考的兒子辰平,都是構成世界的一部份。生生不息,在無情的宇宙下,彼此各有苦處,也各有終局。「上山棄母」是理所當然也好,是不義之行也好,上山的人不情願也好,坦然面對生死也好,茫茫雪山都是一任聽之。刻劃兒、媳至孝,孫子夫婦無恥,筆觸都淡,因為木下惠介的眼光已突破善、惡等價值判斷,不是要頌揚人性至善或譴責人間涼薄,而是佛心觀照世人。

「以我觀物,故物皆著我之色彩……以物觀物,故不知何者為我,何者為物」(王國維《人間詞話》)。以我觀物,難免有價值判斷,到了能放下對自身的憐傷,與物齊一,則天地萬物都融而為一自在。片中唯一看透宇宙真諦的是田中絹代,她由自恥至不以生為喜,不以死為悲,正是由「芻狗」昇化為「天地」的過程,最終以成佛的姿態回望人間,儼然寄託了木下的情懷。

火車隆隆,到了文明時代,不合情理的習俗歸於消失。影片超越了傳說的演述,擺脫悲情,繪出一個無對立、無善惡、無因果的世界,以無善無惡的眼光,默然審視萬物自作自息,這就是《楢山節考》的境界。

Sunday, August 21, 2005

為甚麼給了我們藍 還要給我們黑

又來說一下懷舊電影。看了《藍與黑》(林黛、關山),戲是拍得不好的了,搖著「文藝片」的旗子,其實劇本都編得不好,情節渙散,有些場面會拍得很有情調,但又會莫名其妙地急轉得 melodramatic 。

戲是拍得不好,但我還是喜歡的,可能是因為時代背景。我一向戀慕這種開始得慢悠悠,連綿一生一世,到天殘地缺的愛情故事,近乎痴(已經語無倫次了)。而那樣的情只能發生在那個時代,動盪還在其次,是那時的人,懂「情」。我總怨我們現代人沒有福份經歷那些婉轉的你來我往,磨人的等待,拿著一封信樂上好幾天的迷醉,對坐的如夢似幻,臨別的執手相看。

「你是來看我的,還是來聽唱片的?」 照片中的一幕,關山到了林黛家,林黛的二嫂好心,叫關山上房間聽唱片。進了房,留聲機裡放著京劇的唱片,旁邊就是正在打毛衣的林黛。她見他傻乎乎看著自己,只管笑,又不說話,就問他。

在公司看完了再拿回家跟母親一起看。再看一遍我一點不膩,且比第一次更津津有味,連我媽都要笑我老土。我是老土的,就是覺得兩個人的交往應該要有好一番的低迴,試探,推讓,調弄,旁敲側擊,要有話裡有話的話,言外有意的言,要有街燈下拉得長長的兩個身影,默然(因為不必有聲),但又不願離去......

我還特意找來了方逸華唱的「藍與黑」(主題曲,片中的版本是比較幽怨的,千萬不要聽那個花巧版!)和靜婷唱的插曲「痴痴地等」。前者每聽起來都會難過得想哭。歌詞嘛,任誰看了都會覺得老土,但不知為甚麼,它就像魅惑的深淵,把我吸了進去, 我一邊聽一邊懷緬那些想像中的遠久的情意,與苦澀。

她最莊嚴最冷漠時,最性感

查布洛的 L'Enfer 不知中文片名譯作甚麼。雖然是希治閣迷,但對於查布洛的「致敬」(並不專指這一部)實在不怎麼敢恭唯,完全是為了 Emmanuelle Beart 才看這部戲。不大看得慣她在前半段開朗活潑大耍溫柔,倒是到了後來越來越低沉、迷亂,才越來越「索」。始終,她最莊嚴最冷漠時,最性感。

除去了那個嫉妒丈夫的妄想燒成烈焰的幌子,片中 Beart 由少女到女人的蛻變才真正好看,查布洛也應該有意經營這種漸變。她最初愛到無怨無悔,為了令丈夫安心趕走嫌疑的第三者,夜半安撫失眠的他,甚至發誓以後不出 town ,「寧願你打我,也不希望見到你這樣......」;漸漸卻被逼得忍無可忍狠狠回話還擊:「你咁鍾易話我勾佬丫嘛我而家就勾比你睇」(始終法國女人不及法國男人深情得徹底)。被虐後抱著雙膝,胸前垂著十字架項鍊,低頭--男人犯的罪,女人默然承受痛苦,成了一種淨化。最後儀式化地被釘死,更儼然比擬神之子--她無憂無慮天真爽朗的笑容真的一點不動人,直到被丈夫逼得倉皇失落憔悴,才源源滲出女人韻味,如深淵。

related:Emmanuelle Beart: What is Sexy?

Friday, August 19, 2005

《紅樓夢》到底難拍

早一陣子說到兩部紅樓夢電影的乏善足陳,有朋友提起李翰祥的《金玉良緣紅樓夢》,這幾天有碰巧有空拿出來。一看,仍是不對。

先要投訴佈景,那個大觀園也太「搭」了吧?彷彿將一切看上去有中國味的建築堆在一處了事,雜亂無章沒有個性,更遑論靈氣,最可恨是那些小橋流水,小家子氣到不得了。金碧輝煌的西洋鐘配上五顏六色的地氈,還有嵌了梅花紋的花梨(好像連紫檀都不是!)木家具,俗不可耐。王瑞祺早已寫過〈畫家與畫筆〉 一文,說李翰祥電影的佈景、道具充滿 kitsch 味道。

以焦大的破口大罵作開場也是敗筆。如果拍的是清裝、宮闈片,《垂廉聽政》一類,倒還可以壯壯聲勢,用在軟語柔情的《紅樓夢》上,就格格不入了。再說焦大數落的賈府污點,也沒有在隨後有所交待,使人莫名其妙。李翰祥技法是有的,但他似乎並不能掌握戲的重心,《紅樓夢》精華在日常、在細節、在對細節的執迷,以李翰祥的大刀闊斧,其實不適合由他執導。當然大家都明白,戲本身到底難拍。

想不通為甚麼始終要沿用越劇的編排,越劇為了有戲可唱,由黛玉焚稿到寶玉出家是長長的一段。但換了電影,雖然是終究是黃梅調,但大可不必如此拖沓。每一個角色的戲其實都太輕,與其花四十五分鐘去唱黛玉怎樣悲寶玉怎樣悼,不如多舖敘點人、事。米雪飾演寶釵很是個驚喜,也有看頭,可惜幾乎完全無戲......既浪費又失衡。

我想到去年大小姐借我的一期《印刻》,其中提到張愛玲曾為電懋寫過《紅樓夢》的劇本,但不知何解淹沒了(宋淇不滿意?邵氏已搶先拍了?),連稿費都沒收到(我懶,雖然雜誌就在案頭但沒功夫翻查,如果記憶有誤請指證)。一想到這件事就心痛,以她跟《紅樓夢》的感通,寫出來會是怎樣的光景?單是想想已經神往。

幸好有俊、俏、美、憨、痴的絕代佳人林青霞為這部戲挽回一點分數。她做寶玉實在太正啦!

(照片版權屬電影公司所有)

related:越劇《紅樓夢》與邵氏的《紅樓夢》

Monday, August 15, 2005

女人的群戲永遠好看

看了一部六十年代的粵語片《四姊妹》,勉強是 Little Women 加 Pride and Prejudice 的拼湊。本來同類型作自有電懋的珠玉《四千金》,這部可談的不多,但純作喜劇看,其實不差,看得我一個下午樂不可支。

劇本出奇的明快,居然沒有當時粵語片的冗長拖沓之弊(尤其前半)。但最好看的是演員。全心照料家務致嫁杏無期的大姊由梁素琴飾演,這人都是慣演女教師、舍監一類(老處女)角色,一本正經說結交男友要謹慎的大道理,今次被放進了喜劇文本,渴望戀愛又故作矜持的姿態變得十分惹笑。本來演這種角色,奔放做作最易,但亦會淪為小丑,而她精采在不慍不火,在絲毫不誇張(簡直是低調)的演出下仍能發揮喜劇(而非鬧劇)效果,角色惹人笑之餘,更惹人愛。

丁皓演慣小家碧玉、大方小姐,今次做反叛任性的二姊,每天穿得像個 dancing queen ,跟著麥基(!)花天酒地,動輒怒喝妹妹,居然又自然得不著痕跡。當然少不得樣貌身型一直沒甚麼轉變的肥姐沈殿霞,原來她當年絲毫不介意被醜化,由開幕吃到落幕,不時嘀咕:「我要揀肥啦!」。反而丁瑩只是一貫做回爽朗女孩,沒甚麼特別發揮。

於是,四個人的組合由爭用浴室對罵到藏起高跟鞋反目,由「你地唔抵得我有得去玩之嘛」到互相掌摑,由幫大姊撮合因緣到幫懷了孩子的二姊想辦法,最後始終和氣收場,好不熱鬧。其實,女人的群戲永遠好看,管它是紅樓夢金枝慾孽八美千嬌還是 Sex and the City The L Word 排球女將 Swing Girls 甚至 Gunbuster ......(當然本身不好看的還是不好看,例如落後到蠻荒人猿都嫌沒有新意的 Desperate Housewives )

可惜的是粵片界不可能找到一個 Mr Darcy ,或 Colin Firth 。國片界還有個喬宏。所以,這部戲的男兒就不說也罷了。

這樣的話題不知會否趕客?不過我知道大小姐一定會說得起勁。其實這部戲先是她挑來寫的,我做編校再拿出來看一次。

Wednesday, August 10, 2005

我想聽 Umberto Eco 的課

甚麼都比別人慢數十拍的我終於受完 The Da Vinci Code 的折磨。實在想不通它好在哪裡,莫說稍為看過點書的人會嗤之以鼻,就是不看書只玩電玩的都不禁要嘲笑那些幼稚的所謂 codes within codes 吧。拆字法?關鍵字搜尋?簡直侮辱讀者智慧。還要拆字之後再拆字, keystone 內又有 keystone ,這樣懶(還是技窮?)乾脆別寫好了。最吃不消的是 Dan Brown 每解一個謎後都要吹捧 Sauniere --亦即誇讚自己--一番,救命!

我亦不知道 Sophie 的作用除了「行行企企」和不時詢問 why, what is that, how could you possibly know this 等等之外還有甚麼。此外,實在極討厭那電影分場式的 narration ,極度無腦。流行小說都是這樣的嗎?男友說:「你都唔睇現代小說。」

自問算不上推理小說迷(喜歡,但看得少),也不奢望 The Da Vinci Code 能提供深層的藝術、宗教論述,至少,能讓我參與一下推理過程,好不好?能讓我感到迷惑,好不好?讓我投入一下好不好?可惜我看到一半已經知道是怎麼回事(不是聰明,只是主腦如果是一個沒出過場的人物不會 make sense ,那還能有誰?),就算不知道,也其實沒甚麼原素構成懸疑。書本從頭到尾都不是憑線索破解謎題,簡直亂來,沒有空間讓讀者參與,只是一浪接一浪逼你旁觀英雄如可歷險。我有被綁在椅子看 freak show (其實,是悶 show )的感覺,不知為何有這麼多人樂在其中。

從前看 The Name of the Rose 進度極慢,對當中涉及的教會歷史一頭霧水,幾欲放棄,最終沒看完就沾上了別的書,如今氣極拿來重看!一看竟不能釋手(不好,明天還有日文測驗),一開場 William 指引 the cellarer 找馬已經是 Eco 符號學說的上佳演繹,好精采! Grace 說, the book is a discourse on semiology 。還有 Adso 言語間對 Brother William 的折服,那樣赤誠;陷入情欲後的慘悔,那樣動人。 Eco 對教會與異端(heretics)的精深論述,源流明細。呀,不應該拿來比, The Da Vinci Code 不配。

我這種懶人真的不適合上班,甚麼時候能返回校園?聽 Umberto Eco 的課,下課後埋首在書堆, leafing through manuscripts as if seeking nothing but my own enjoyment ......

Monday, August 08, 2005

越劇《紅樓夢》與邵氏的《紅樓夢》

1. 越劇《紅樓夢》

上海越劇版的《紅樓夢》被公認為所有改編本中最好(我看的是三小時的電影版,本文也以該片為討論對象,未知與舞台版的差別有多大?)。可別忘了重點在「所有改編本中」。戲本身是好看的,精華盡攬,聲淚俱下,但是要說它對原作的忠實性,乾脆只算相仿性(resemblance),卻是謬以千里。改編固然是再創造,但看過原書的,誰又能忍受人物個個(除了寶黛)變得性格平板面目可憎(襲人寶釵鳳姐等的心計急不及待宣之於口──編劇可謂盡得續貂者高鶚的真傳),莫說曹雪芹從未如此淺俗──他用的是春秋筆法,人物斷非忠奸善惡二分法可以概括,就是普通戲劇審美標準也容不下這種通俗劇的元素。

即便暫且把這一點剔開去,如果《紅樓夢》原著的精髓只落在寶黛身上,也難教它成為不朽。餘下的哪去了?千織萬繡穿插藏閃的一幅人情圖,配上糜爛的末世意識,如今只被剝落剩一經一緯,而且「旁出一(按:多於一個)小人其間撥亂」,褪化為一個庸俗的愛情悲劇,成了曹雪芹的諷刺對象!這是我對這個舞台版本最失望的地方。整部《紅樓夢》是一襲綿密的雀金裘,寫的是一種勢態、一種氣氛,一絲抽不掉。《紅樓夢》的悲情,不是黛玉個人的多愁善感,也不只是寶黛不能結合的不幸,而是宇宙亙古,蒼生萬物的悲哀:「黛玉一生是總明所悞。寶玉是多事所悞……阿鳳是機心所悞。寶釵是博知所悞。湘雲是自愛所悞。襲人是好勝所悞。……」(脂本第二十二回批注)所以張愛玲說,「此書是個性格的悲劇,主要人物都是自誤」。因此,第一,根本就不應/必有純粹為服務劇情的「奸人」、「小人」存在,亦即,悲劇不應由「小人撥亂」所致,襲人等也就不應因此而俱被改成「小人」;第二,書中人物各有各的故事,都是重點,單敘寶黛愛情,架空了原著深刻的悲劇意蘊。

2. 邵氏的《紅樓夢》

邵氏的《紅樓夢》黃梅調電影以上海越劇為藍本,己經包攬了上述的缺點,再加上一條畫虎不成,與原著更加漸行漸遠。越劇總也保存了寶玉的痴與黛玉的哀,邵氏傑作中的寶玉卻不爭氣到極,神情木木,氣質凡塵,結果只剩樂蒂獨挑大樑,演繹曹雪芹筆下的敏感淒惋。儘管她是天生的林黛玉,也難將風流醮染全片。越劇電影《紅樓夢》的節奏也拿揑得當,亦徐亦疾,韻味徐徐滲透。邵氏版一開始黛玉進府,卻己是嘰嘰喳喳,亂哄哄你方唱罷我登場,演員(除了樂蒂)彷彿巴巴的趕著把台詞吐完,情感交流完全欠奉,因此排山倒海一句緊接著一句,再加上聒噪的背景絲竹,令人一點喘息的機會都沒有,不得一刻安寧。接下來的劇情,也是流水帳般傾潟而至,不知在趕些甚麼。攝影機則是出奇的呆滯,畫面平板得像舞台藝術紀錄片(多麼懷念李翰祥在《梁祝》裏架的那座游移探索孜孜不倦的攝影機)。少不免也會有close up與zoom in zoom out,但這些鏡頭都不是在感情凝聚處出現,使人莫名其妙,彷彿純粹就是為了動它一動,更加的暴露了導演(袁秋楓,他同年為樂蒂執導的《夜半歌聲》亦教人不忍卒睹)的漫無焦點。

人物方面則比越劇版更不堪,襲人公然對寶釵、黛玉褒貶一番,還跑到王夫人跟前去告黛玉的狀!我對襲人從來沒甚好感,書中的她也確是儼然以怡紅丫鬟頭子自居,嘴臉叫人吃不消,但就算是高鶚,也不過寫她搞搞小動作,到黛玉跟前旁敲側擊試探。打小報告?她最多敢動晴雯,而且那還是一椿公案(「襲人細揣此話,好似寶玉有疑他之意……」)就是真有其事,在這樣的關節口上,曹雪芹是斷不會明寫的。這個襲人進讒的場面無疑突出了她的性格,卻大失原作本旨,烏煙瘴氣之至。還有賈母著黛玉向寶姐姐好生學習、鳳姐當面奚落她小心眼等等,全都是面目全非的再現。更莫說在榮國府中窮極奢華的女兒們,除了樂蒂,是何等的沒有閨閣的秀氣,鳳姐是何等的不曾「粉面含春威不露」,賈母是何等的缺乏老太君氣派,而黛玉葬花是何等的淡然無味──只見樂蒂的弱不禁風,不見葬花詞的悲切……

3. 晴雯

然後寶玉跑去吃晴雯嘴上的胭脂?移花接木還在其次──主角應是金釧或鴛鴦。除非編劇有那麼勤力做資料搜集,知道早本裏的金釧晴雯本是一人──而情況明顯並非如此。金釧的一節是她招惹寶玉的,而且被推開去了,鴛鴦的一節才與戲中相似,是寶玉「猴上身去」要嚐胭脂。晴雯才不會與寶玉像戲中那般痴纏,俗不可耐,既貶低了晴雯,更讓曹雪芹失格。記得寶玉在書中叫她一起洗澡嗎?「晴雯搖手笑道:『罷,罷,我不敢惹爺…』」晴雯是要怎麼對待的?她那比一眾百般想著「好風憑借力,送我上青雲」(借用一下寶釵的柳絮詞)的庸脂俗粉,得到主子的點點青睞就受用不己;她是要撕上十數把扇子才作千金一笑的。

4. 樂蒂

儘管影片是如此的匱乏,樂蒂還是前無古人後無來者,唯一能(不只是「適合」)演黛玉的人選。林黛玉也彷彿是為了她才寫成的(好一個「傾書之角」),成為了最能體現她古典氣質、憂鬱意態的一個角色。可惜的是,這個角色最終竟給予她演藝生涯最少的發揮。

related: 紅樓夢到底難拍

Wednesday, August 03, 2005

隔牆花與包法利夫人

看《隔牆花》。要說入骨,這就是愛得入骨了。要拍深情,迷戀,痴戀,還數杜魯福。話雖如此,《隔牆花》還是不復有《祖與占》的靈動、低迴、柔腸百轉。

祖說:

Catherine is not especially beautiful, clever, or sincere. But she's a real woman, and she's the woman we love.

是誰能了解女人如斯,又能愛女人如斯?杜魯福、盧馬、一切懂情的法國人。他們喜歡女人的從容自若,率性任性,愛談風花雪月,點點文藝氣息,少許神經質,不經意的水性楊花。(又來了)我當然當然知道善解人意的女人惹男人愛,但愛 Catherine 的男人,才更懂得女人。甚至,更懂得愛。

不知是否已有人說過,我覺得「包法利夫人」其書其人是(好看的)法國電影,或(迷人的)法國電影中的女人,的原型。來來去去,不也是同一個故事的變奏:一個忠心的丈夫,一個不安於室的妻子,一個火辣的情人,配上一個 dead end 。 當然,對法國文學史一知半解,大概《包法利夫人》不是這個原型的源頭,那就有待指點了。

當然這樣說又是危險的,彷彿說法國電影就這麼一個俗套。不不,當然不是那回事。

BBC 拍攝的《包法利夫人》劇集不堪入目,她成了一個無主見無思想亂來最後被男人玩死的笨蛋。還是法國人才能把這樣的故事講得動聽。英國人嘛,拍《傲慢與偏見》拍得多好看。

「鄉不是回的,而是夢的。」

「鄉不是回的,而是夢的。」

「鄉不是回的,而是夢的。」

山田洋次在訪問中提到這一句日本「詩」(和歌?),不知原文怎樣?高倉健漂流了好一段日子,還有掛著黃手絹的家可回(雖然男友已為我講解過「山田洋次」思考模式,想來想去,還是不喜歡、不認同這種「很男人」的格局,完全沒有站在女孩子的角度去想),我心中的「鄉」則是由始至終不曾存在的空中花園。不過是短短兩句歌謠,已經洞透日本文學悲哀、虛幻、美麗集於一身的特質。

很喜歡前一陣子木下惠介單張封面那幀《二十四隻眼睛》劇照,高峰秀子風流靈巧,不禁又想到《浮雲》裡的她。日本的電視台播完了成瀨回顧展,DVD boxset 第一輯已經發行,明年電影節,會是成瀨嗎?

不久前才看小津的《宗方姊妹》,也是可愛的高峰秀子,新派風格與古板的姊姊田中絹代南轅北徹,田中忍不住爭辯:「一直不會變舊的東西才是新的。」不禁戚戚焉,也許我也是老人家了。高峰秀子不忿,找爸爸笠智眾評理,笠智眾一貫「笑笑口」:「唔......啊......」,稍後看似模稜兩可的一番話其實溫和地表達了與田中一樣的意思。這就是小津。然後,父女坐在廊階下扮庭院裡的黃鶯叫。

Monday, August 01, 2005

其實我真係癲架喎

其實我真係癲架喎。正經八百寫《春雪》到底不過是看他們犯禁至眉飛色舞。對神聖的敕許最大逆不道而又最優美的侵犯。明明可以名正言順門當戶對結合。一個因不能挽回衍生豁出去的慾望。另一個望穿秋水終於興奮莫名又要嚴正拒絕。

赴旅館之會,看似那樣無奈,那樣委屈。然而,沒有明知不可能,就沒有隨之而來的狂熱渴望。沒有渴望沒有幸福觸手即及卻要拒絕的痛。也就沒有守到最後一線還是脫手就範的快感。是墮落又是優雅。不迴避不會有迎上了唇邊再也放不開的吻。雙手不抵制不會有兩手終能交纏的興奮。是抑壓到極點的釋放。放蕩過後重新披上層層疊疊最雍容的和服。一切又歸於肅穆。直至下一次的狂亂。(這一雙古代戀人把角色扮演玩得太認真了)誰說是悲劇?真的真的那是無上的歡愉。

Sunday, July 31, 2005

所謂「柔弱纖細」或「和魂」

《春雪》最吸引我的是它的典雅與綿密壯麗。三島自己有這樣的註解:「《春雪》是王朝式的戀愛小說,即寫所謂『柔弱纖細』或『和魂』。」另外,就是小說本身的張力--從清晨細雪中兩手相執,櫻花樹下偷吻,到旅館的幽會,聰子與清顯的情感併發是有層次的,而且每一次併發之前都有長篇的舖敘,將讀者及兩個角色的壓抑、期待推向極致。

《春雪》最吸引我的是它的典雅與綿密壯麗。三島自己有這樣的註解:「《春雪》是王朝式的戀愛小說,即寫所謂『柔弱纖細』或『和魂』。」另外,就是小說本身的張力--從清晨細雪中兩手相執,櫻花樹下偷吻,到旅館的幽會,聰子與清顯的情感併發是有層次的,而且每一次併發之前都有長篇的舖敘,將讀者及兩個角色的壓抑、期待推向極致。

蓼科向老爺剖明真相的一節尤其出色,雖然有點「 twist 」的味道,但它的出色處絕不在「 twist 」,因為無論有沒有那一段兩個家族的宿怨,故事的發展也應該一樣,但它在情節上和藝術上將小說提昇到另一層次,一來故事不再是聰子與清顯兩個人的事,而是一場因果冤孽,很有古典小說的味道;二來,一旦事態原來有蓼科的參與,那麼聰子的舉動有多少是自己的心思?有多少是受了蓼科的影響?尤其初次幽會一幕,那「無限地誘導、無限地拒絕」的姿態......成了千古之謎,而這種曖昧正是小說最出色的部份。蓼科事件是精緻的極惡,單從審美角度而言,美艷得讓人屏息,像精雕的白玉惡魔像--它的美令你忘了他的惡,或者說,甚至連惡都是那樣動人。通過溫潤的玉光,細味事件本身的殘酷,那不忍成了痛快。

三島總愛將人物推向病態邊緣,讓他們執迷於絕望、背德或禁斷而生的愛或熱情,最終將自己引領到自毀之途:「人為了折磨自己,可以傾注的熱情是無限的。正因為喪失了希望,才能傾注如此的熱情。」(《愛的飢渴,頁123)。《愛的飢渴》的悅子藉以燃燒生命的不是對園丁的愛,而是對得不到愛的嫉恨;她的快感來自親手造就園丁與美代的婚事,希望來自對失望的期待;《美德的徘徊》的節子也不見得是愛上了情夫,倒是從不為對方所愛的感覺中找到了為愛瘋狂的理由,《禁色》的俊輔更加是個執迷於報復的自卑老人。

那樣的執迷對我來說毋寧是歇斯底里、耽溺、與病態。同樣是被逼到邊緣,《春雪》的清顯有一份清純,他的熱情也並非由自虐式的幻想或渴望引發,而純粹出於希望幻滅,因此本書的「優雅」展現與其他三島作品不同的風貌,少了病態,多了凄美。一般認為清顯與聰子的愛是受外來阻力(敕許)禁斷的悲戀,這樣的看法是錯誤的。他們的處境--與其他三島筆下的人物一樣--是自己一手造成,清顯本來可以名正言順與聰子結合。所以小說寫的不是受強權壓逼的愛情悲劇(甚至不是悲劇!),而是三島個人的執迷:「所謂優雅就是觸犯禁忌,而且是觸犯最高的禁忌」(《春雪》,頁172)。所以他筆下的主角非要把自己逼向禁斷之處,彷彿不這樣就無法體現自己的愛,無法喚起愛的感覺。

清顯雖然喜歡聰子,但由於自卑於年紀比她小,一直優悠寡斷,直到知道聰子受天王賜婚許配予王子,亦即直到自身終於造就了一個莊嚴的禁忌,才併出一腔熱情要佔有她。

「......於是他膝行靠近聰子身邊,把手搭在她肩上。她堅決地拒絕了。但通過手觸的感覺,他更加愛這種拒絕。這是一種大型的、典禮式的、可以等同於我們所在世界那樣巨大而壯麗的拒絕。這個優美而充滿魅力的肩膀上,壓著敕許的沉重負擔;所以她反抗,她拒絕。然而,這種反抗和拒絕,給他的手帶來溫熱,燒毀他的心。......」(《春雪,頁181》)

在這一幕裡,聰子越是莊嚴地拒絕,清顯越覺得是誘導,也從而越有犯禁的快感。

「清顯不知道怎樣才能解開她的腰帶,她背後那堅固的鼓結仍然拂逆著清顯的手指。他亂解一氣,聰子的手繞到背後,強硬地抵制著清顯的手的動作,卻反而微妙地助了他一臂之力。兩人的手指在腰帶周圍煩瑣地糾纏在一起,轉眼帶扣被解開了,腰帶發出輕微的響聲,迅速向前彈開了。這時,腰帶彷彿是自動鬆開似的。這是一種複雜不可收拾的暴亂起點,如同所有衣服都起來叛亂一樣,清顯急於鬆開聰子胸前的衣服,可是許多帶子或緊或鬆地繫著。她胸前保護著的白色倒扣的山形帶著芬芳,展現在他的眼前。聰子沒說一句話,更沒吐出一個不字。無言的拒絕和沉默的誘導就變成無法分辨的東西了。她無限地誘導、無限地拒絕......」(《春雪》,頁181-182)

是禁斷及拒絕燃燒出熱情。王室的禁斷促使清顯不惜用卑污手段強求幽會,聰子的拒絕則激發清顯更大的愛慾,及歡愉。到聰子出家,宣示了兩人的不可能,清顯的愛隨之攀向高峰,不顧一切登山求見;再到最後聰子拒絕見他,終於激發情的極至,就是死亡。

這也許正是聰子在卷末《天人五衰》的結尾說清顯並不存在的原因:「......我並未忘記在世俗中所承受的恩愛......會不會是本多先生以為存在,然而實際上,從一開始這個人就完全不存在呢?」佛家,甚至我們,都必會說清顯愛上的是虛空。既然清顯心中有的是執念而不是聰子,聰子心中也就不會有清顯了。

這樣的題材處理得不好,會淪為《失樂園》式渲染罪惡快感的小說,但是因為三島並不把他們的愛視為不倫,甚至不視為病態,而堅信其中的精緻與壯麗,因此作品現出動人的瑰麗、莊嚴。

《春雪》電影版由妻夫木聰、竹內結子主演,選角不錯,可惜導演是行定勳,不抱任何希望。

related: 「和魂」與「荒魂」:《春雪》、《奔馬》的契合

Saturday, July 30, 2005

寶玉何許人

我就知道要說「周圍撩女仔」的哥兒專情是會引起公憤。但寶玉的情純粹,未能以世俗的「花心好色」一類觀念概括,他去勸隱在園中一角偷哭的齡官,或是讓晴雯狠狠撕扇,背後都沒有甚麼動機,並不是要包羅萬有兼收並蓄。他愛女兒的柔弱纖細,但心裡就一個黛玉。

最近一次看《紅樓夢》,印象最深是寶玉聽了紫鵑的戲言,以為林妹妹要走了,一時激動失心瘋。

寶玉聽了一個「林」字,便滿床鬧起來說:「了不得了,林家的人接他們來了,快打出去罷!」賈母聽了,也忙說:「打出去罷!」又忙安慰說:「那不是林家的人,林家的人都死絕了,沒人來接他的,你只放心罷。」寶玉哭道:「憑他是誰,除了林妹妹,都不許姓林的!」賈母道:「沒姓林的來,凡姓林的我都打走了。」一面吩咐眾人:「以後別叫林之孝家的進園來,你們也別說『林』字。好孩子們,你們聽我這句話罷!」眾人忙答應,又不敢笑。

一時寶玉又一眼看見了十錦格子上陳設的一隻金西洋自行船,便指著亂叫說:「那不是接他們的船來了,灣在那裡呢。」賈母忙命拿下來。襲人忙拿下來,寶玉伸手要,襲人遞過,寶玉便掖在被中,笑道:「可去不成了!」一面說,一面死拉著紫鵑不放。(第五十七回)

這種痴是寶玉性格的精髓。脂批說:「寶玉是多事所誤。多事者,情之事也,非世事也。」

再引一段我最愛的章節之一,如何區別「二世祖」與「愛物之人」?答案就在其中。

寶玉笑道:「既這麼著,你也不許洗去,只洗洗手來拿果子來吃罷。」晴雯笑道:「我慌張得很,連扇子還跌折了,那裏還配打發吃果子!倘或再打破了盤子,更了不得了。」寶玉笑道:「你愛打就打,這些東西原不過是借人所用,你愛這樣,我愛那樣,各自性情不同。比如那扇子原是扇的,你要撕著玩,也可以使得,只是不可生氣時拿它出氣。就如杯盤,原是盛東西的,你喜聽那一聲響,就故意的碎了也可以使得,只是別在生氣時拿他出氣。這就是愛物了。」晴雯聽了笑道:「既這麼說,你就拿扇子來我撕。我最喜歡撕的。」寶玉聽了,便笑著遞與她。晴雯果然接過來,「嗤」的一聲撕了兩半,接著「嗤嗤」又聽幾聲。寶玉在旁笑著說:「響的好,再撕響些!」正說著,只見麝月走過來笑道:「少作些孽罷!」寶玉趕上來,一把將她手裏的扇子也奪了遞與晴雯。晴雯接了,也撕作幾半子,二人都大笑。麝月道:「這是怎麼說,拿我的東西開心兒﹖」寶玉笑道:「打開扇子匣子你揀去,什麼好東西!」麝月道:「既這麼說,就把匣子搬了出來,讓她盡力的撕,豈不好﹖」寶玉笑道:「你就搬去。」麝月道:「我可不造這孽。她也沒折了手,叫她自己搬去。」晴雯笑著,便倚在床上說道:「我也乏了,明兒再撕罷。」寶玉笑道:「古人云,『千金難買一笑』,幾把扇子能值幾何﹖」一面說著,一面叫襲人。襲人才換了衣服走出來,小丫頭佳蕙過來拾去破扇,大家乘涼,不消細說。(第三十一回)

你可以說他太懂得女孩心思。但這不能是錯。

當然,也有人認為《紅樓夢》不過是將頹廢靡爛寫得「懶」有格調的誨淫小說,對此,我就無話可說了。

寶二爺

路過 sam 的辦公室,他正好出來,我擦身而過沒有回頭打招呼,省得刻意,誰知他在我肩上戳了一下。我回頭,他一臉得意洋洋,還作勢向後一閃--一副頑童模樣。黃小姐也說過,跟 sam 在一起(工作),儼然「湊住個仔」。

老早覺得 sam 是「死女」的一類,不是說他輕佻,更不是輕浮,而是他(對女孩子)是那樣的貼心,遇上認識的人總會聊點甚麼,專注傾聽諾諾點頭,答覆的聲線抑揚有致,而且總說到人心上去,隨便談上幾句,便已如沐春風。雖然是蓄著鬍子(且還有點花白)的堂堂男子,但一點不看輕女兒心事,叫人很想親近,沾一沾那溫厚。日前看到邁克一句「......(羅隆基)頗得賈寶玉真傳,懂得低聲下氣討人歡心」就更讓我想到 sam ,他就是心細如塵,絕少會開罪女孩的人--就是真的開罪了,也很肯放下面子認錯陪罪。

喜歡搖著紙扇在公司大搖大擺,管這管那,沒他份兒的熱鬧也要去沾一沾邊,寫稿老是定不下來......人間是讓他東穿西插看熱鬧的場地,他對萬事萬人都抱著一份好奇,不就是「無事忙」寶二爺?

當然,他認真起來很認真。

終於忍不住對他說他可以去演寶玉(年青一點的話),他乍聽有點詫異:「寶玉那樣優柔寡斷!」我說,寶玉怎會優柔寡斷呢,他是最專情的一個,因為專情,所以懂情,繼而對身邊的人都有情,懂得體恤愛護女孩的心......一輪解釋,他才好像滿意下來。現在偶而對黃小姐笑語:「我係寶二爺......」

他煲得一手香濃的好咖啡,喝咖啡從不加奶,每年埋首趕書的時節,他就要狠狠的灌 double espresso 。

Wednesday, July 27, 2005

夏目漱石的創作論:《三四郎》的命題

「不僅被畫的人會變,畫家的情緒也每天在變......每天這樣地畫......畫著的畫上就會形成一定的情調。所以,即使從外面回來時是帶著其他情調,只要進入畫室面對著畫,立即會產生一定的情調。換句話來說,就是畫中的情調感染了人。」

「原口又講起來:『畫家不畫內心,而是畫內心在外表的具體表現......我並不是想披露里見小姐的內心來作此畫的,我是想畫她的眼睛,我很看得中這雙眼睛,便來畫它。這雙眼睛的樣子,雙眼皮的層次,眸子的深沉,我要把我所能見到的這一切毫無遺漏地畫出來。於是,一種表情便不期然而然地出現了。』」

《三四郎》是我最喜歡的夏目小說(在日本本土,很多人喜歡《少爺》,但我覺得它太浮面了一點),主角小川三四郎從家鄉熊本到東京升讀大學,對東京的嫻靜少女里見美禰子產生了奇妙的感情。以上的一段,既是書中一位畫家的創作理論,也直接觀照了三四郎的生命態度。三四郎想起美禰子時,總會心動,同時又少不免感到被一股濃霧籠罩得鬱悶。而看到畫家筆下(未完成)的美禰子肖像,則感到安祥靜謐(引文很美,但暫不援引)。

三四郎一直捉摸不着美禰子對自已的觀感,因而忐忑不安,只感到迷亂,未能靜觀其美。但看美禰子的肖像,亦即抽離地觀照美禰子本身的美態,他心裡不再有利害衝突,因而能感受真正的安寧。三四郎以欲求理解的心態與美禰子交往,結果彷如身陷漩渦;只有以旁觀者的姿態,才能安靜下來,真正體會美禰子的美。

回到創作的問題,以上一種抽離創作的態度,其實也是我所喜好和追求的。中國古代其實亦有類似的理論,王國維的《人間詞話》說:「有有我之境,與無我之境。『淚眼問花花不語,亂紅飛過秋千去』、『可堪孤館閉春寒,杜鵑聲裡斜陽暮。』有我之境也。『採菊東籬下,悠然見南山』、『寒波澹澹起,白鳥悠悠下。』無我之境也。有我之境,以我觀物,故物皆著 我之色彩。無我之境,以物觀物,故不知何者為我,何者為物。」

開首的引文雖是談繪畫,但放諸文學創作之上,亦無不可。

不妨看以下兩首詩:

《春曉》孟浩然

春眠不覺嘵,處處聞啼鳥。夜來風雨聲,花落知多少。

《鳥鳴澗》王維

人閑桂花落,夜靜春山空。月出驚山鳥,時鳴春澗中。

同樣是描寫落花與啼鳥,兩者有何分別?

王維的作品被蘇軾譽為「詩中有畫,畫中有詩」。究竟何謂「畫中有詩」?說穿了,不就是以作畫的方法來作詩。《春嘵》以主觀感覺描寫情境,「覺」、「聞」、「聲」、「知」都是感官字詞,作者的主觀感情滲透其中。相反,《鳥鳴澗》純粹以視覺敘事,不涉情感,就算有聲音的描述:「鳴」、「靜」,都是客觀的,因而作品會有「畫」的味道,詩中的閑適意味遠遠超越文字的維度,比《春嘵》呈現出更廣闊的境界。

在創作中,視覺是眾多觸覺(視、聽、味、嗅、觸...)裡效果最好的一種,因為距離感最大。距離感越大,引發的想像就越豐富。

我最偏好的表現手法,正是原口那種不力求描畫內心,而通過對外在的描寫呈現情態的「無我之境」。不力求滲透感情,境界自然而生,往往最動人。

不禁想起《古都》的結尾:

「苗子搖了搖頭。千重子扶著紙格門,一直目送她遠去。苗子沒有回頭。千重子的頭髮上,飄灑下幾點細雪,霎時便融化了。市街依舊在沉睡,大地一片岑寂。」(高慧勤譯)